认知升维:年年体检却漏诊大病?体检这些 “点” 你必须懂!

(网络视频截图↑)

认知升维:年年体检却漏诊大病?体检这些 “点” 你必须懂!

很多人把体检当成健康 “万能护身符”,觉得只要年年打卡,健康就万无一失。但残酷的现实是:常规体检≠精准癌症筛查,更≠能网罗所有疾病隐患!尤其是那些项目寥寥的简易体检,或是打着 “免费” 旗号的基础筛查,压根算不上 “完整体检”—— 项目太少,就像用一张小网去捞深海的鱼,漏网之鱼太多;更何况,再先进的检查设备也有它的 “盲区”,有的擅长查脏器形态,有的专精于微小病灶,没有哪项检查能包打天下。

把这类 “缩水版体检” 当成健康保障,就像给房子装了扇纸糊的门,看着有防护,实则挡不住真正的风险。体检的价值,从来不在 “做了”,而在 “做对了”—— 项目是否匹配自身风险,是否覆盖关键筛查点,才是核心。

今天咱们就聊聊体检那些容易踩的 “坑”,以及如何科学体检避坑。

一、常规体检≠癌症精准筛查

常规体检里的基础血检、胸片,对早期癌症,尤其是位置隐蔽、发展隐匿的,很难精准捕捉。比如肺癌,胸片看小病灶容易被肋骨、心脏遮挡;胃肠癌靠常规体检基本发现不了,得靠胃肠镜这类针对性检查。

有位患者年年参加单位福利体检,胸片、血检都 “正常”,但长期咳嗽、胸痛,换医院做胸部 CT,才发现早期肺癌 —— 胸片漏诊了小病灶!还有人经常腹痛,常规体检没异常,做胃肠镜才查出胃肠癌。这就是常规体检项目针对性不足的问题,单位为控成本选基础套餐,自己没加做针对性筛查,隐患就这么埋下了。

二、“假安心” 背后的医疗逻辑

癌症早期没明显症状,普通体检覆盖不到专项筛查,设备精度、医生经验也会影响结果。这就涉及假阴性、假阳性概念:假阴性是疾病存在但检测没查出来,可能是试剂或仪器不敏感,也可能是检查方法不对;假阳性是没病却查出异常。比如肿瘤标志物稍高,可能是炎症而非癌症(假阳性);也可能肿瘤标志物正常,但实际已有早期病变或已经较严重了(假阴性 )。

有位女士体检肿瘤标志物正常,却因长期乏力、消瘦复查,最终确诊卵巢癌 —— 肿瘤标志物没升高,常规项目又没覆盖卵巢专项筛查,直接漏诊!这提醒我们:体检得 “按需定制”,有家族史、高危因素(比如抽烟、长期接触致癌物 ),必须加做针对性筛查,别让 “假安心” 耽误事!

三、体检后该怎么做?

(一)异常指标别忽视,复查要及时

体检出异常,别慌也别不当回事!建议换家机构或医院复查,对比结果排除误差。比如发现结节、钙化灶,不同设备、医生判断可能有差异。有人体检超声怀疑甲状腺结节,去三甲医院再查,才明确是良性还是恶性 —— 多一次验证,就少一分风险。

(网络评论截图 ↑)

(二)别迷信 “一家体检中心”,换着查更全面(提示之言,酌情而定)

体检中心各有优势劣势,长期在一家查,可能漏掉它不擅长的项目。比如有的中心影像设备一般,有的擅长肿瘤筛查但基础项目弱。定期换机构,相互补充,把检查合理性、可靠性放首位,别只盯着价格(福利体检很难突破价格限制,要学会“1+X”体检法,“1”是福利体检的定制项目视作基本必检部分,“+X”是针对自己的个性化项目,增加的往往也是自费部分,但要认知到→这部分很关键!)。

有人每年斥资数万美元在国外体检,结果始终 “正常”,回国后常规体检却查出重大问题;也有人在国内年年体检均无异常,赴海外检查时却发现了隐患。这种反差并非医疗技术水平的显著差距所致,核心在于体检项目的设计逻辑与侧重方向不同。国内数万元的体检已属高端,而海外体检往往项目更繁复,费用也随之倍增,但决定检出差异的关键,在于不同医疗体系对疾病筛查的针对性侧重。

正因此,在不同体检体系的对比中,反而更容易暴露潜在问题 —— 那些被某类检查模式忽略的健康信号,往往能在另一套筛查逻辑中显现。

(三)重视检后解读,别当 “垃圾提醒”

好的体检,不仅是检查项目的多少,更要有全科医生或健康顾问解读报告、提醒风险。不少体检中心会对异常结果进行电话或短信提醒,可这类预警常被误作 “骚扰” 搁置。曾有患者收到 “钙化灶建议复查” 的提示,却以 “过度打扰” 为由置之不理,一年后确诊重疾,只剩追悔莫及。

要知道,重大疾病从不是突然降临,而是突然被发现。就像身体用九年时间反复发出预警,都被轻慢对待;直到第十年症状加剧才幡然醒悟,可那些被忽视的岁月,早已埋下追悔的伏笔。

别等大病找上门,才想起那些曾被你无视的提醒。

四、体检的本质:持续动态管理健康风险

体检的核心目的,是发现未知风险、纠正已知风险、维持优质健康状态,但它并非 “查尽所有疾病” 的万能钥匙。健康状态识别、风险范围发现,和检查项目配置是否合理全面、医疗设备技术水平高低紧密相关 。

我们不能期许一次体检就覆盖所有疾病风险 —— 有限预算与时间里,体检是先通过基础 + 个性化项目,筛出常见风险与个人侧重隐患。比如有肺癌家族史的人,首次体检加做低剂量胸部 CT;有胃肠不适的人,针对性选胃肠镜初筛。若首次体检发现甲状腺结节边界不清,后续可设计穿刺活检(依据专科临床诊断)、基因检测等更精准项目,体检是动态迭代的过程,以 “逐步缩小风险范围” 为目标,而非追求 “一次查完所有”。

认清这点,就该明白:体检是用阶段性筛查,减少未来重大疾病风险概率,而非 “杜绝所有健康隐患”。就像给健康打 “预防针”,通过持续监测、调整筛查策略,让我们更早拦截疾病萌芽 —— 这才是科学体检的底层逻辑。

五、别只盯着癌症!这些疾病同样致命

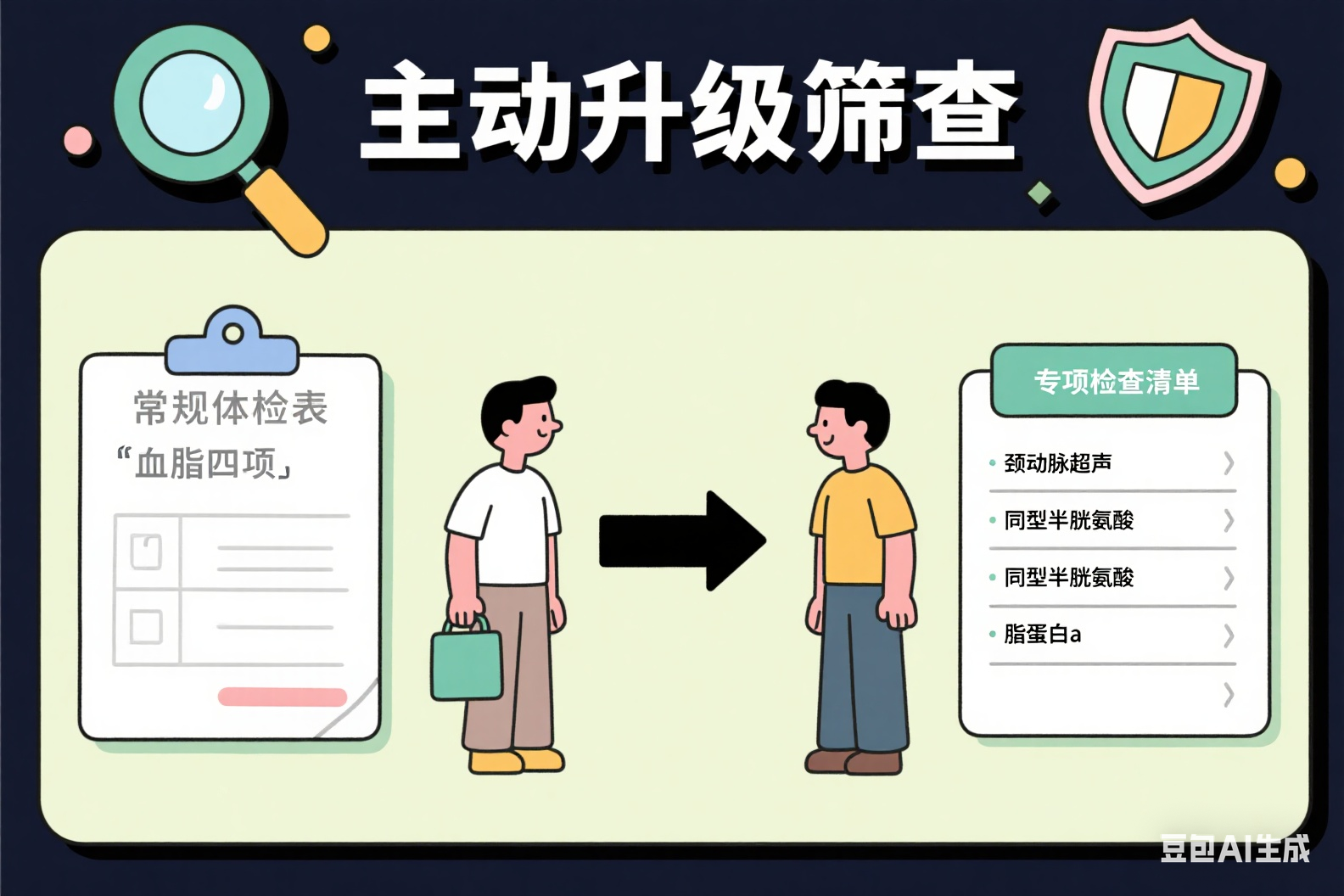

谈癌色变的同时,心脑血管疾病等 “沉默杀手” 更要警惕。它们早期症状隐蔽,发作却可能极其突然:高血压患者若体检忽略动态血压监测,血压波动损伤血管时毫无察觉,某天突发中风、心梗,甚至来不及抢救;血脂异常的人,血管悄悄被斑块堵塞,可能毫无征兆就遭遇急性心梗、脑梗 。

有位患者体检时血脂、血压指标临界异常,觉得 “没症状不用管”,也没进一步查颈动脉超声、动态心电图。半年后突发脑梗,虽抢救及时仍留下后遗症 —— 很多心脑血管疾病,不会给你明显 “报警信号”,靠常规体检基础项目又难精准捕捉,必须主动加做专项筛查(如颈动脉超声看斑块、动态血压监测看波动、磁共振检查等 ),别等突发意外才追悔。

六、医疗的 “不确定性”,人是关键

顶尖医院也不能保证治愈所有重病,最好的体检项目也难 100% 不漏诊。医疗技术是一方面,“人” 的因素更重要:医生经验、健康顾问的提醒以及自己对健康的重视度,缺一不可。多了解体检逻辑,主动定制筛查、重视异常提醒,才能少踩 “漏诊坑”。

体检不是走过场,是给自己的健康 “排雷”。别让 “年年体检” 变成 “假安心”,懂科学、会避坑,才能真正守护健康!

觉得有用,记得转发给家人朋友,让更多人避开体检误区~

👉 图文内容中融入“AI”支持共创,仅供学习借鉴。

延伸阅读:

体检没用吗?体检真的有用吗?健康人群,体检的意义何在?

传统体检的「漏斗效应」:为何年年体检却难防慢病/大病?

一文满足:学会保护你的健康,远比拖到大病后重获健康容易得多...

来源:杭州健康管理 公众号