为啥爷爷奶奶辈们顿顿碳水不胖,我们控糖还长肉?真相不仅在碳水里

“减肥先戒碳水”“吃米吃面必长胖”—— 如今打开健身类内容,这类说法时常刷屏。但回望老一辈的生活场景:他们顿顿以糙米饭、玉米粥为主食,零食多是烤红薯,几乎将碳水作为 “主食核心”,却鲜少出现大肚腩、双下巴等肥胖特征,这一现象背后的原因值得探究。

减肥减重也不能只盯着“碳水”薅,控碳水就万事大吉了?...

事实上,答案藏在容易被忽视的细节中:过去的 “全碳水饮食”,暗含 “吃动平衡” 的健康密码;当下的肥胖问题,并非碳水本身所致,而是 “肥甘厚腻饮食 + 不规律作息” 共同作用的结果。

先搞懂:古今碳水,本质并非同一类(其实也不需要想到很遥远的古代,近几十年前即可)

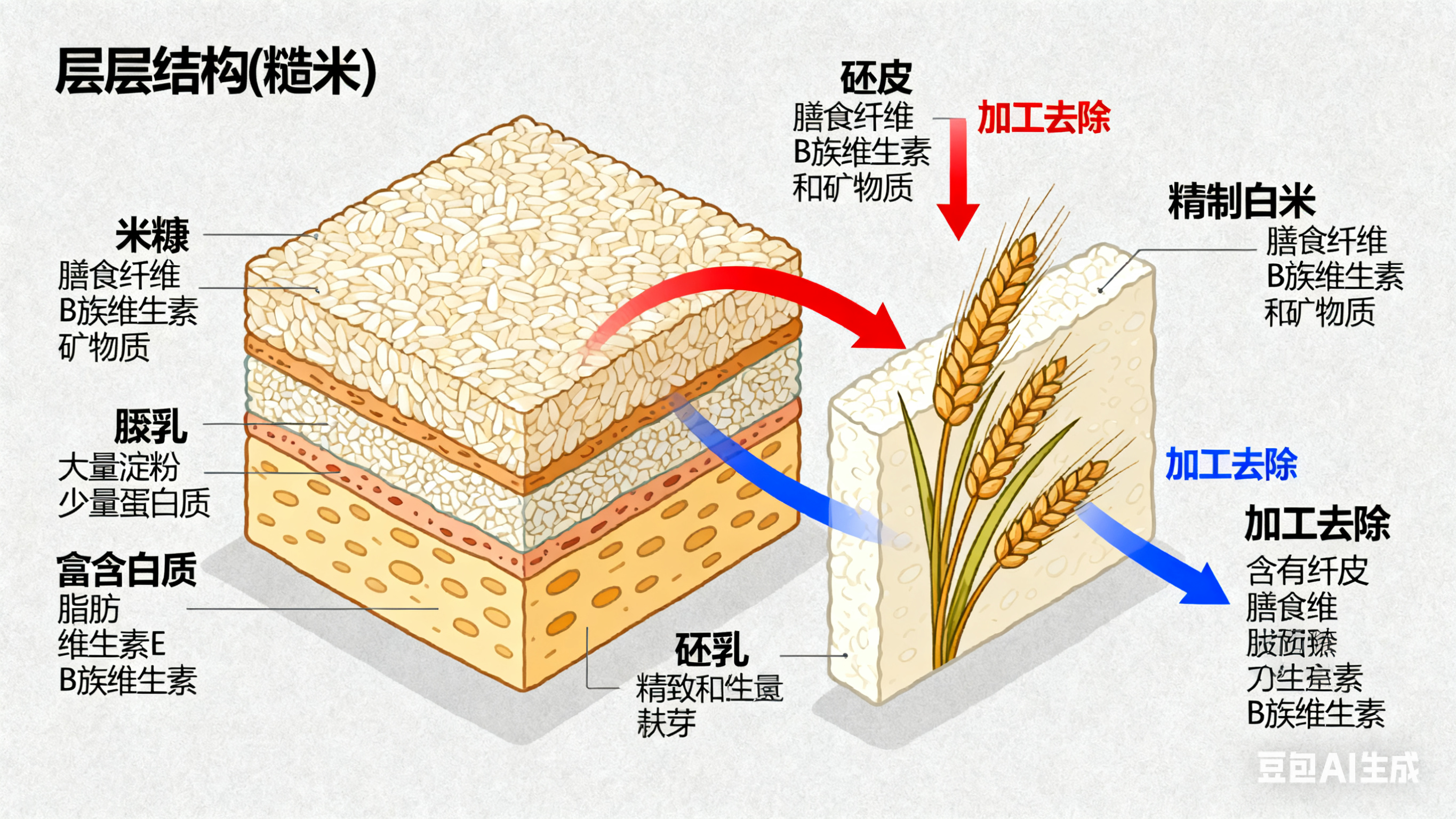

人们常误以为老一辈摄入的碳水,与当下日常食用的碳水属于同类,实则不然。且需先澄清一个认知误区:大米并无 “麸皮”,其外层保护结构名为 “米糠”—— 二者的差异,正是精致碳水易引发肥胖的关键所在。

过去的碳水多为 “带天然保护层” 的类型:老一辈食用的米饭多为糙米,即水稻谷粒剥去最外层硬壳(稻壳)后的形态,包含三层核心结构:外层的米糠(薄且富含膳食纤维、B 族维生素)、中间的胚乳(主要成分为淀粉)、顶端的胚芽(具备发芽能力的营养核心,含有蛋白质与油脂)。除此之外,他们日常食用的玉米、红薯等,也均为带皮的完整碳水食材。这些 “保护层” 中的膳食纤维能延长饱腹感,通常可维持 2 小时左右,且能减缓血糖上升速度,使身体有充足时间将热量转化为能量消耗掉。更重要的是,当时并无 “精致碳水” 的概念:没有去除米糠与胚芽的白米饭,没有磨去麸皮(小麦外层保护组织)的白面粉,更没有添加大量糖分的糕点、一杯热量堪比半碗饭的奶茶,彼时的碳水仅作为纯粹的 “能量载体” 存在。

再看当下的碳水:白米饭是将糙米的米糠与胚芽完全去除,仅保留含纯淀粉的胚乳加工而成;白面条由去除麸皮的精制面粉制作;即便部分标注 “全麦” 的面包,其配料表前三位也可能是小麦粉、白砂糖等,并非真正意义上的全谷物碳水。这类 “精致碳水” 如同 “空壳热量载体”,失去米糠、麸皮中膳食纤维的 “调节作用” 后,食用后 15 分钟内血糖便会快速飙升,2 小时后又迅速下降,易引发饥饿感。由于身体来不及消耗这些快速摄入的热量,多余能量便会以脂肪形式储存,进而导致肥胖。更值得注意的是,当下食用碳水时,往往伴随 “肥甘厚腻” 的搭配习惯:白米饭配糖醋排骨、面条配重油卤味、奶茶搭配炸鸡 —— 碳水与高油高糖的组合,才是促使脂肪大量堆积的 “主要诱因”。

减肥方法再多,未触及 “代谢核心” 难见成效

减肥方法的确 “多到数不清”:三甲医院的减重手术、健身领域的碳循环饮食法、健身馆的塑形课程,乃至民间流传的 “苹果减肥法” 等,看似路径各异,本质均围绕 “调整热量缺口” 展开。但现实中,部分人遵循同类方法能成功减重,另一部分人却越减越胖,这一差异的核心原因在于:不同个体的 “代谢负债” 存在区别。

例如,同样采用 “控碳水” 方式:部分人群属于 “肥甘厚腻型肥胖”,日常饮食以外卖为主、频繁饮用甜饮,即便将白米饭替换为糙米,若仍持续摄入油炸食品、含糖饮品,代谢系统会如同被油污堵塞的机器,即便调整碳水类型,也难以恢复正常运转;另有部分人群属于 “作息紊乱型肥胖”,常凌晨 2 点后入睡、上午 10 点后起床,生物钟紊乱会导致甲状腺、胰岛素等参与代谢的器官功能异常,即便食用含米糠的糙米,身体也会优先将热量储存起来,以应对 “未知的能量短缺”。

“师出同门却效果不同” 的现象也正源于此:以健身塑形为例,若练习者保持晚上 11 点前入睡、饮食清淡的习惯,健身运动能有效提升代谢效率;若练习后立即食用烧烤、长期熬夜追剧,健身消耗的热量远不足以抵消高油饮食带来的能量盈余,减肥效果自然天差地别。

生活方式的变迁:从 “吃动平衡” 到 “代谢负担”

古籍中曾记载 “贵福之人易胖”,核心原因在于这类人群多 “养尊处优”—— 无需体力劳作、饮食重油重糖、作息无规律,虽这类人群占比极少,却已揭示 “能量失衡致肥胖” 的规律。而更具参考价值的,是近几十年前(上世纪七八十年代)的生活场景:彼时温饱已基本解决,但肥胖问题远不如当下突出,其关键也在 “吃动平衡”。

那时的主食虽以米饭、馒头为主,但多为轻度加工的 “半粗碳水”—— 农村家庭常吃自留地种的糙米、玉米面,城市家庭买的面粉也多是 “标准粉”(保留部分麸皮),很少有精白米、精白面粉;日常活动量更是远超当下:上班多靠步行或自行车,单程骑行半小时至 1 小时是常态;家务几乎全靠手工,洗衣用搓衣板、买菜靠手提肩扛、冬天生炉子需劈柴;学校课间有广播体操,周末孩子会户外跑跳,成年人也常参与集体劳动(如单位义务植树、社区清扫),日均步数普遍在 8000 步以上。

饮食结构上,“肥甘厚腻” 是稀罕事:炒菜用的食用油需凭票供应,每月人均用量不足 100 克;甜饮、糕点多是逢年过节才吃的 “奢侈品”,日常零食多是煮玉米、炒花生;聚餐多是家常便饭,很少有重油重盐的外卖或大餐。作息上,因缺乏丰富的夜间娱乐,多数人遵循 “日落而息、日出而作”,晚上 10 点前入睡是常态,生物钟稳定。

反观当下,主食几乎全是 “精致碳水”,日常活动量骤减(上班久坐、出行靠车,日均步数不足 3000 步),油糖摄入却翻了数倍(外卖、奶茶、零食随处可见),再加上熬夜成为普遍现象 —— 这种 “高能量摄入 + 低能量消耗 + 作息紊乱” 的组合,正是肥胖率上升的核心原因。即便当下夜班工作者看似存在 “体力消耗”,但这类 “被动消耗” 与主动运动差异显著,熬夜本身还会使代谢率降低 10%-20%,多余热量仍会转化为脂肪储存。

借鉴过往,规划当下:在变迁中掌控健康主动权

我们终究回不到 “日出而作、日落而息” 的过去,也无需因 “未来健康趋势” 而焦虑 —— 真正的健康智慧,在于 “借鉴经验、顺应环境、主动规划”。时代变迁带来的生活方式改变(如城市化、科技便利化)虽无法逆转,但我们仍能在能力范围内,把握健康的 “可控变量”。

比如,借鉴过去 “全谷物为主、少油少糖” 的饮食逻辑,结合当下的科技与知识优势:通过营养科普了解 “米糠护代谢、膳食纤维稳血糖” 的原理,在超市轻松买到糙米、全麦粉、新鲜蔬菜等 “健康原材料”;即便工作忙碌,也能规划碎片化运动(如通勤提前 1 站下车步行、午休拉伸),弥补日常活动量的不足;借助手机闹钟、睡眠监测等工具,逐步调整到 “11 点前入睡” 的规律作息 —— 这些并非 “复刻过去”,而是将过往的健康经验,与当下的生活条件结合,转化为可落地的习惯。

健康素养的提升,从来不是 “对抗环境”,而是 “在环境中找到平衡”:我们无法阻止外卖、甜饮的普及,但可以选择 “每周 3 次自制杂粮饭、少点 1 次高油外卖”;无法避免偶尔加班,但可以在不熬夜的日子里 “保证 7 小时睡眠”。那些能长期保持健康状态的人,并非 “天生代谢好”,而是懂得 “在不可改变的环境中,牢牢抓住自己能掌控的健康元素”。

别再与碳水 “对立”,找到适应自己的多样化!

若有人尝试过 “极致控碳” 却未见成效,无需将问题归咎于碳水,可从以下两方面调整生活方式:

- 选对碳水类型,更需控制油糖摄入

:优先选择 “带天然保护层” 的碳水食材 —— 购买大米时,可选择糙米、留胚米(保留部分胚芽),若觉糙米口感粗糙,可按 1:2 的比例与白米混合烹煮;购买面粉时,选择配料表第一位为全麦粉的全麦面。更关键的是减少油炸食品、含糖饮品、糕点的摄入 —— 少喝一杯奶茶,比少吃半碗饭更能有效减少脂肪堆积。

- 规律作息,比额外增加运动更易坚持

:若暂时难以保证每日规律运动,可先从 “晚上 11 点前入睡” 开始调整:充足睡眠有助于代谢系统恢复正常功能,长期坚持可发现 “无需刻意节食,体重也会缓慢下降”。若暂时无法脱离白米饭,也可在煮饭时加入适量燕麦、藜麦,或搭配大量绿叶蔬菜(如菠菜、油麦菜),借助蔬菜中的膳食纤维 “弥补” 米糠缺失带来的影响,减缓血糖上升速度。

实际上,减肥从不是 “与某类食物为敌”,而是该借鉴老一辈 “吃动平衡” 的健康理念 —— 这里要特别说明,是 “借鉴” 而非 “复制”。过去已成过往,既回不去,也无需强求;若非要用物理方式复刻旧生活,只会让精神与心理体验大打折扣,万一衍生出情绪问题,反而得不偿失。:摄入带天然保护层的碳水、保持充足睡眠、进行适度运动。那些 “顿顿碳水却不胖” 的生活场景,依靠的从来不是 “刻意节食”,而是 “让代谢系统正常运转” 的健康智慧 —— 而这份智慧,正藏在我们对过往的借鉴、对当下的规划里。

👉 文中图片由“AI”生成,健康因人而异,内容仅供参考借鉴。

👉关注我们,看见不一样的健康视角!