同名不同病,同病不同症,同症不同人,故需不同治

在网络时代,疾病的筛查和诊断正趋于标准化,而治疗环节则更凸显个性化的挑战。

如果一种疾病的治疗方法被沿用数十年甚至上百年,却依然无法实现治愈,那么这种方法很可能并非最优解(必有其他更优的治疗方法待发现...),而只是一种权宜之计。回顾历史,天花的彻底消除、结核病的真正攻克,依靠的都不是常规手段,而是得益于突破性的新疗法。那,才配称为“治愈”。

“同名不同病,同病不同症,同症不同人,故需不同治。” 这句话精准道破了疾病治疗的核心矛盾 —— 个体差异与标准化体系的碰撞。

健康、疾病与身体本就是三个动态且来源不同的载体,再纳入医药这两变量,整个治疗体系便充满了多个不确定性(其实人体的变量是最大的!)。正因如此,若未能周全考量这些因素,疾病治疗效果必然千差万别,几乎不可能达成完全统一的治愈标准。

医疗研究始终在追求通用的治疗标准,但在临床实践中,医学的核心评估原则实则是 “最小伤害”:在应对疾病时,所有治疗措施都应尽可能降低对人体的损伤,避免造成二次伤害。这一原则在理论上成立且值得推崇,可现实中却缺乏绝对统一的执行标准。

以 “火疖子” 为例,标准化治疗通常建议外涂药物、等待其自然消退;但如果在严格消毒的前提下,提前刺破脓头、释放脓液,往往能更快痊愈,疗效也更优。可这种更高效的方式,却未必符合现行的医疗标准化流程(确实不能排除可能的意外风险)。须知,标准化本是人为制定的规则,理论上既可以设定当前标准,也能根据实际需求调整新的标准,其核心始终应围绕 “为患者服务” 展开。

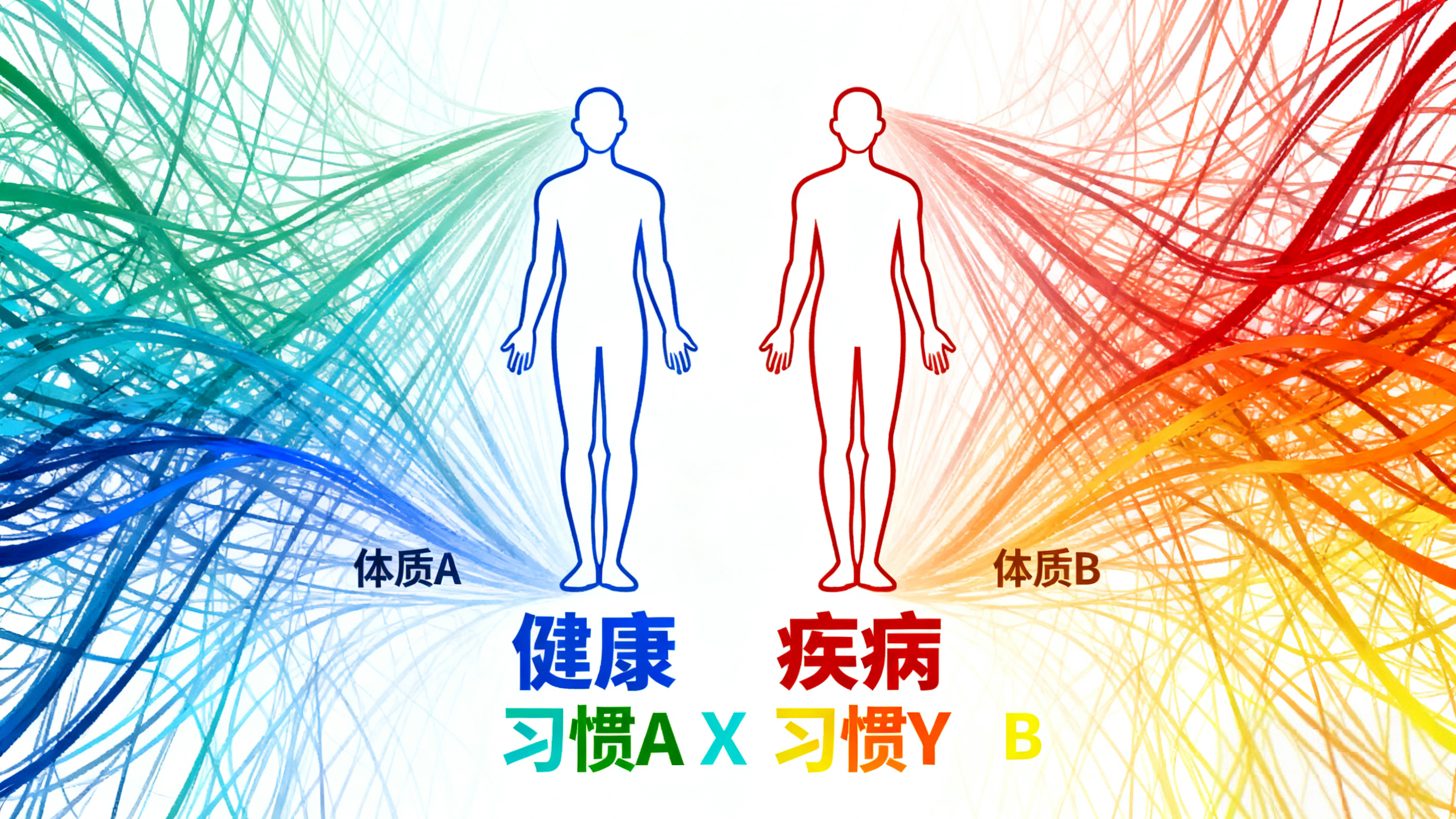

(如图,假如一家人在相同生活环境下,发生的疾病症状不同,完全可能出现吧?那么初步评估影响的最大变量应该在因“人的体质/抵抗力状态”不同影响更大)

然而,在现实中,医疗标准的调整绝非易事:它需要时间积累,依赖新的临床经验验证,更要面对 “大标准化” 医疗体系下 “牵一发而动全身” 的复杂局面,流程繁琐且影响深远,并非想改就能改。

进一步思考,即便是相同的生活环境,每个人患病的种类也不尽相同;即便病名一致,患者的基础体质、基础疾病与生活习惯差异,也会导致疾病发展态势、治疗逻辑与过程截然不同。若治疗可以完全标准化,那么同一疾病用统一方法治疗,理应得到相同的治愈结果,但现实中,真正 “相同的疗效” 又有多少?这一问题,值得每一位医疗从业者深思。

👉 文中图片由“AI”生成,健康因人而异,内容仅供参考借鉴。

👉关注我们,看见不一样的健康视角!