AI 医疗再颠覆,也绕不开的健康真相:工具在迭代,本质从未变

当 AI 医疗的 “秒级诊断” 成为热词,当达芬奇手术机器人精准到毫米级操作,我们不禁困惑:医疗技术跑得越来越快,为什么医院反而越来越挤?二十年前的街边商超变成了网上购物,如今又涌向直播带货,商业世界里工具迭代日新月异,但购物的核心需求从未改变;医疗领域从望闻问切到 AI 阅片,从汤药银针到基因编辑,每一次技术革新都被冠以 “颠覆” 之名,可人类与疾病的博弈,似乎始终在 “一边制造问题,一边解决问题” 的循环里前行。

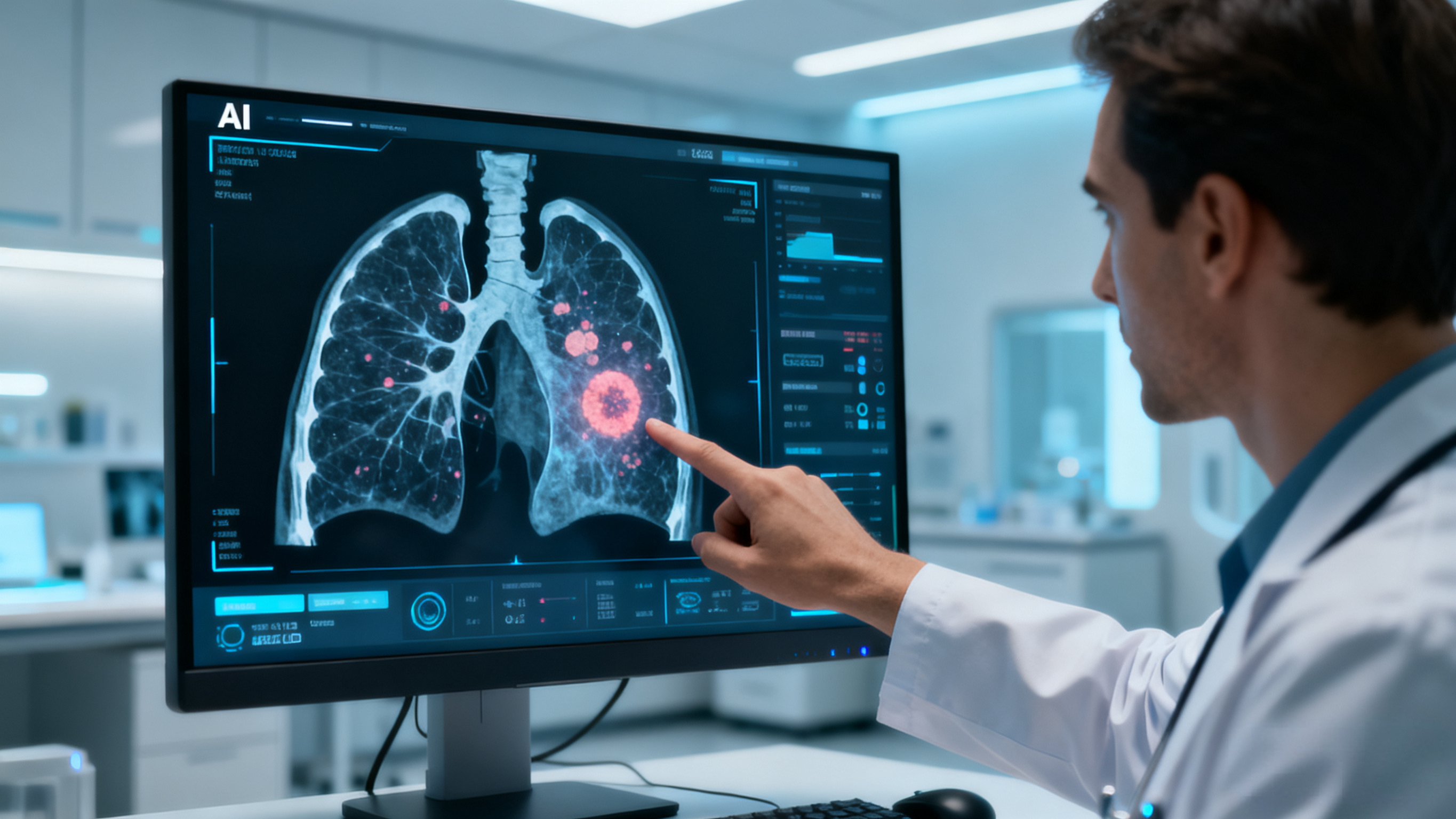

商业的本质是连接供需,医疗的本质是守护健康 —— 这是所有技术迭代都无法改写的底层逻辑。AI 能让肺结节检出率提升 30%,让脑肿瘤识别准确率高达 98.3%,却没能让高血压、糖尿病的治愈率实现质的飞跃;基因检测能提前预警遗传病风险,mRNA 疫苗能加速对抗病毒,却挡不住脂肪肝、痛风等 “富贵病” 向年轻人蔓延。就像网购替代不了人们对好物的需求,AI 也替代不了健康的核心法则:管住嘴、迈开腿。遗憾的是,现代科技恰恰在无形中消解着这一基本要求:外卖让重油重盐的饮食触手可及,短视频挤占了运动时间,久坐办公让代谢变慢,便捷的生活方式背后,是慢性病患病率的持续攀升 —— 成人高血压患病率 27.5%、糖尿病 11.9%,这些数据正是对 “科技抹杀健康习惯” 的无声回应。

医院的拥挤程度,恰恰戳破了 “技术进步 = 疾病减少” 的认知误区。根据统计数据,与21世纪初相比,2023年全国医院数量已增长逾一倍;同期,支撑医疗服务系统的床位数实现了约9倍的稳健增长。这一日益完善的医疗网络,最终承载了2023年全国各类医疗卫生机构总计95.5亿人次的诊疗服务需求。三甲医院依旧一号难求。这并非技术失效,而是多重因素的叠加:AI 诊断让以往被忽视的微小病灶无所遁形,健康意识提升让 “小病硬扛” 成为过去,老龄化加剧使慢性病患者激增,而生活方式导致的新疾病不断涌现。就像视频直播只是改变了购物场景(或者说更换了一种消费方式、体验),AI 也只是优化了诊疗流程,它们都没能减少核心需求,反而让需求被更充分地满足 —— 医疗技术的进步,本质是让更多人能获得救治,而非让疾病消失。

每一次医疗革新都被寄予 “颠覆” 厚望,从中医的辨证施治到西医的精准医疗,再到如今的 AI 辅助,工具在升级,但其底层逻辑从未偏离 “早发现、早治疗”。AI-MILTON 系统能提前数年预测 1000 多种疾病风险,达芬奇机器人能缩短 80% 的手术时间,这些技术的核心价值,都是为了抢占治疗的黄金窗口。可现实中,不少医疗行为却陷入 “术语陷阱”:用复杂的医学名词解释病情,用繁琐的检查替代人文关怀,甚至出现医院将门诊量激增视为 “喜报” 的跑偏现象。医疗的本质是解决病痛,而非制造专业壁垒,就像好的商家不会用晦涩术语推销商品,好的医疗也应让技术回归服务本质。

说到底,医疗技术的迭代与商业形态的变迁如出一辙:变的是效率与形式,不变的是核心需求与本质逻辑。AI 可以成为医生的 “超级助手”,却替代不了均衡饮食的滋养;手术机器人可以精准操作,却抵不过规律运动的裨益。一边是科技制造的健康挑战,一边是技术带来的解决方案,这种矛盾背后,是人类生存的基本哲理 —— 健康从来不是单纯依赖技术的 “被动治愈”,而是主动践行 “管住嘴、迈开腿” 的生活方式,是对 “早发现、早治疗” 的敬畏遵从。

当我们追逐 AI 医疗的前沿时,不应忘记:最先进的技术,也只是健康守护的辅助线;真正的健康密码,早已写在 “食饮有节、起居有常” 的古老智慧里,藏在每个人对自身健康的主动负责中。医疗的终极目标,从来不是让医院越建越多、越开越挤,而是让人们少生病、晚生病、不得大病,这需要技术的助力,更需要回归健康的本质。

👉看见不一样的健康视角,内容部分有经过AI润色,图片由“AI”生成。