疾病与健康,其实你容易看懂什么,就更容易相信什么...

(网络图)

很多时候,信任源于自己“懂了”!不一定是科学的或者是什么定义的?

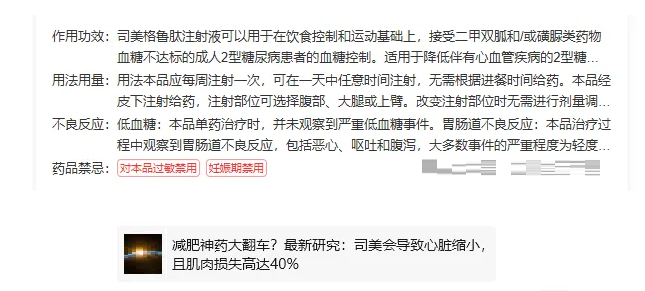

比如看到有感,这个“减肥药”之前看到的大都是正向的评论,上市后,还没多久,却又看到的很多都是负面评论,那为什么它又能上市呢?仅仅是“对与错”的评判吗?大概也算是一种“供需关系”吧?(类似的可以举出很多例子吧,有说好的,就会有说不好的,事物的“两面性原理”?可能还会有“多面性原理”?)

正向的,负向的,中性的,各持己见,各有研究数据论文,裁判对错就交给你自己了,信谁不信谁…

(截图↑)

生活中,其实任何新的食物、药物(或许说的大了点),都是先经过一部分人的试验、试错中过来的,因为它的正面效应是近处可见的,负面效应又不是立显的,当然也有的是被风险教训过来的。

就像:冷水就饭有的人就不行,有的人觉得很行;头孢配酒有的人就不行,有的人就没事(据研究:外国人就反应小或没有反应...原理可能更复杂,可另行搜索了解),道理差不多,所以…

以前我们看到的人和事都是周围不远的范围(时间或空间),纸媒电视时代的新闻也基本上不用费心,因为方向大致都是已经采访过的,不用过多考虑真实存在与否。现在看到的人和事,老操心了,不仅仅是近处的,全网的、世界全球的新闻都得你操心判断,甚至不乏“摆拍误导”情景参与其中,有时还惹得生一肚子气吧,因为自媒体只给出现象,不给答案,很多也不会有答案,也有被误导的答案…

在疾病初早期的时候,可能稍微用一点药物辅助就治愈了,而我们大多数的时候会有一个概念“是药三分毒”,不敢用,不能用!拖到中重阶段的时候又不得不回过头来再用药物,此时的剂量需求肯定会增加的,总得评估下来,可能理论上用的药物剂量、可能导致的副作用担心是更多了吧?那么在用与不用的评估上又以什么、以谁的为标准呢?【也不提倡乱用药、泛用药!】

所以在某些时候,真的可能就是那种“一张白纸的可塑性会更广大!”要么什么都不懂的“小白”,要么什么都懂的“大家”,为难了“中间态”半懂不懂的那部分了,而实际上往往又是“中间态”这部分占比是最大的,你说何解?

私人健康管理:【营养师支持:康老师;健康支持:田平慧】

版权声明:部分文章源于网络,如涉及版权,请联系删除!Email:3三49501801@qq.com

▶ 不一样的健康视角,不一样的健康获得!如果相同的方法不能获得相似的期望效果?那么,一定存在着相异的方法需要去发现…