“病从口入”...这些 “明摆着” 的饮食雷区,劝你别踩

“病从口入” 这话听了几十年,可你真的懂它的全部含义吗?别以为只有过期食物、脏东西才会让人生病,有时候,那些你以为 “没问题” 的吃喝习惯,正在悄悄拖垮你的身体。

这些 “明摆着” 的饮食雷区,劝你别踩

有些饮食风险就像 “明面上的敌人”,只要稍微留意就能避开,但偏偏有人天天 “硬碰硬”:

朋友聚会时猛灌冰啤酒、饭后一根烟?烟酒这对 “黄金搭档” 可是消化道的头号杀手 —— 烟草里的尼古丁会削弱胃黏膜的保护力,酒精则像一把钝刀,反复划伤食道和胃壁,长期下来,胃炎、胃溃疡都可能找上门。

冬天捧着热汤一饮而尽,觉得暖心又暖胃?小心!超过 65℃的热粥、热茶、火锅,堪比在食道里 “纵火”。食道黏膜被烫伤后,修复过程中可能悄悄发生病变,国际癌症研究机构早就把过烫饮食列为 “可能致癌” 的因素。

无辣不欢星人顿顿离不开火锅、辣条?过度辛辣的刺激会让胃里像揣了个小火炉,烧心、腹泻是家常便饭;而那些腌菜、腊味虽然下饭,但高盐和亚硝酸盐会让肾脏加班加点,还可能让胃黏膜长期处于 “发炎状态”。

还有些人吃饭像 “打仗”:要么撑到扶墙走,要么忙到忘了吃。吃太饱会让胃变成过度充气的气球,轻则胃胀,重则引发反流性食管炎;长期吃太少更麻烦,胃会像 “饿瘦的橡皮筋” 失去弹性,连带着免疫力也跟着下降。

更别提那些 “意外状况”:乳糖不耐受的人硬扛着喝牛奶,结果半夜跑厕所;对芒果过敏的人嘴馋尝一口,脸上立马起疹子;甚至有人图方便用可乐送服感冒药,殊不知药物和饮料混搭可能引发中毒 —— 这些 “吃错” 的代价,往往比想象中更严重。

明明吃得 “很健康”,为啥肠胃还是闹脾气?

“我每天早餐吃全麦面包加牛奶,午餐沙拉配鸡胸肉,怎么还是老胃胀?” 这可能是因为,食物 “本身健康” 和 “适合你”,根本是两码事。

就像办公室里的张姐,每天雷打不动喝一杯鲜榨果汁,却总觉得腹胀。后来才知道,她的肠道对果糖吸收不佳,别人喝着润肠的果汁,到她这儿就成了 “肠道捣乱剂”。还有人跟风吃网红代餐,结果因为里面的膳食纤维含量太高,肠胃根本消化不了,反而引发了便秘。

更隐蔽的是肠道菌群的 “抗议”。比如你和同事一起吃自助,他狂炫海鲜没事,你却上吐下泻 —— 不是海鲜不新鲜,可能是你的肠道菌群里,分解海鲜蛋白的 “好菌” 太少了。这些藏在肠道里的 “小居民”,对食物的反应比体检报告还灵敏,一旦菌群失衡,哪怕吃的是有机蔬菜,也可能让你拉三天肚子。

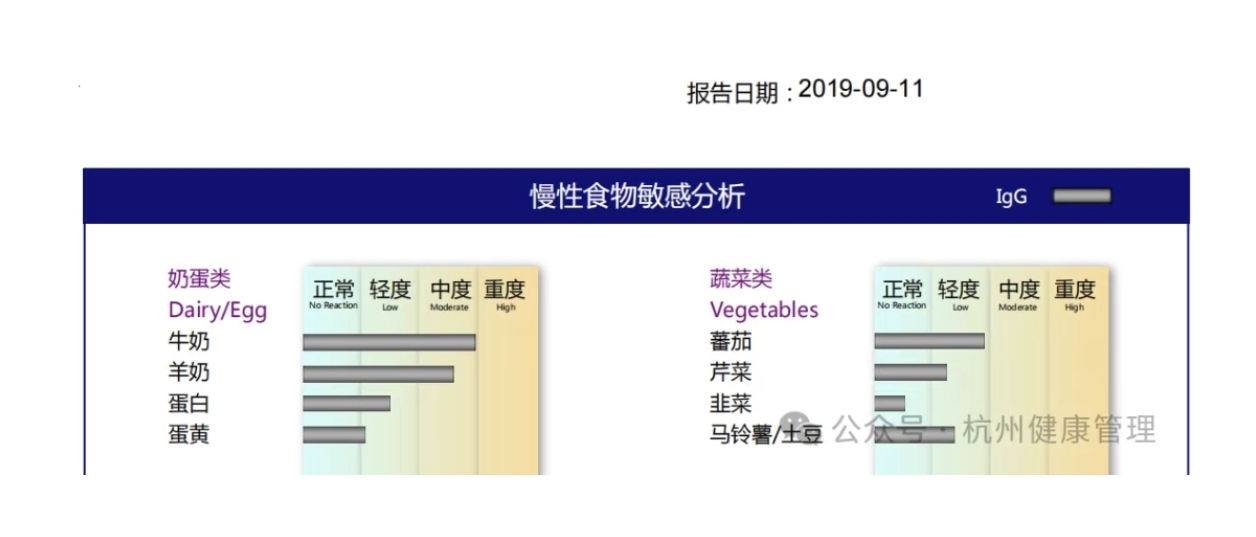

可惜的是,这些 “隐形不适” 很难靠感觉判断。就像有人常年受湿疹困扰,却不知道是对鸡蛋蛋白不耐受;有人总觉得疲劳,其实是身体没法代谢乳制品里的酪蛋白。这时候,食物不耐受检测、肠道菌群检测这些专业手段,才能帮你揪出 “幕后黑手”。

避开 “病从口入”,关键在读懂身体的 “求救信号”

想让吃进去的食物变成营养而非负担,其实不用死记硬背健康食谱,只要学会 “倾听” 身体的反馈:

- 每次吃完东西后,花 30 秒留意身体反应:是不是有点烧心?肚子有没有咕噜噜叫?把这些细节记在手机备忘录里,两周就能发现自己的 “饮食禁忌”。

- 别迷信 “别人的健康圣经”:网红博主推荐的牛油果沙拉,可能让你腹泻;邻居阿姨说 “喝牛奶补钙”,但乳糖不耐受的人换成舒化奶反而更舒服。

- 定期给身体做 “饮食体检”:每年查一次过敏原,肠胃总不舒服时做个肠道菌群检测,花小钱就能避开大麻烦。

说到底,“病从口入” 的本质,不是食物 “有毒”,而是我们没找到和身体 “和平共处” 的吃法。就像穿鞋要合脚,吃饭也要合 “体质”—— 那些让你吃完浑身舒坦的食物,才是真正的健康密码。

👉 图文内容中融入“AI”支持共创,仅供学习借鉴。

服务支持:【营养师支持:康老师;健康支持:田平慧】

理性看待营养保健品,就是理性对待健康,说到底,保健品既不是 “智商税”,也不是 “万能药”。