健康与疾病:从内经智慧到精准医学的认知之旅

从《黄帝内经》到基因测序:人类用三千年读懂一个真相 —— 健康是场永恒的平衡术

“人以天地之气生,四时之法成。”《黄帝内经》里这句穿越千年的话,藏着古人对健康最朴素的认知:人不是孤立的存在,而是与天地同呼吸、共节律的生命。如今,科学家在实验室里发现了惊人的呼应 —— 基因测序技术能通过分析遗传标记预测慢性病风险,肠道菌群研究也证实其组成与免疫状态密切相关,这些现代探索与古人 “天人相应” 的智慧形成跨越时空的对话。从 “阴阳平衡” 到 “基因 - 环境互作”,人类对健康与疾病的探索,始终在追问一个核心:如何让生命在平衡中持续生长?

一、古代智慧:在天地节律里找健康密码

《素问・经脉别论》说 “生病起于过用”,四个字道破疾病本质:当气候、饮食、情绪、劳作超出身体的调节能力,平衡被打破,疾病就会找上门。两千年前的医家们,早已为我们构建了一套完整的 “平衡维护体系”。

顺时养生:跟着四季调作息

“春三月,夜卧早起;冬三月,早卧晚起”—— 这不是简单的生活建议,而是古人对生物钟的精准把握。春天要顺应 “生发之气”,像草木一样舒展;冬天要遵循 “闭藏之律”,如动物般养精蓄锐。现代科学证实,这种顺应四季的作息模式,能减少内分泌紊乱风险,这正是 “天人相应” 的科学注解。

饮食之道:五味调和不偏废

《黄帝内经》提出 “五谷为养、五果为助、五畜为益、五菜为充”,看似简单的膳食结构,与现代营养学 “粗细搭配、荤素平衡” 的理念完全契合。古人强调 “谨和五味”,因为过酸伤肝、过咸伤肾,饮食失衡本质是打破脏腑平衡 —— 这和现在 “高盐饮食伤血管”“高糖饮食伤代谢” 的结论,其实是一回事。

治未病:中医的 “防御体系”

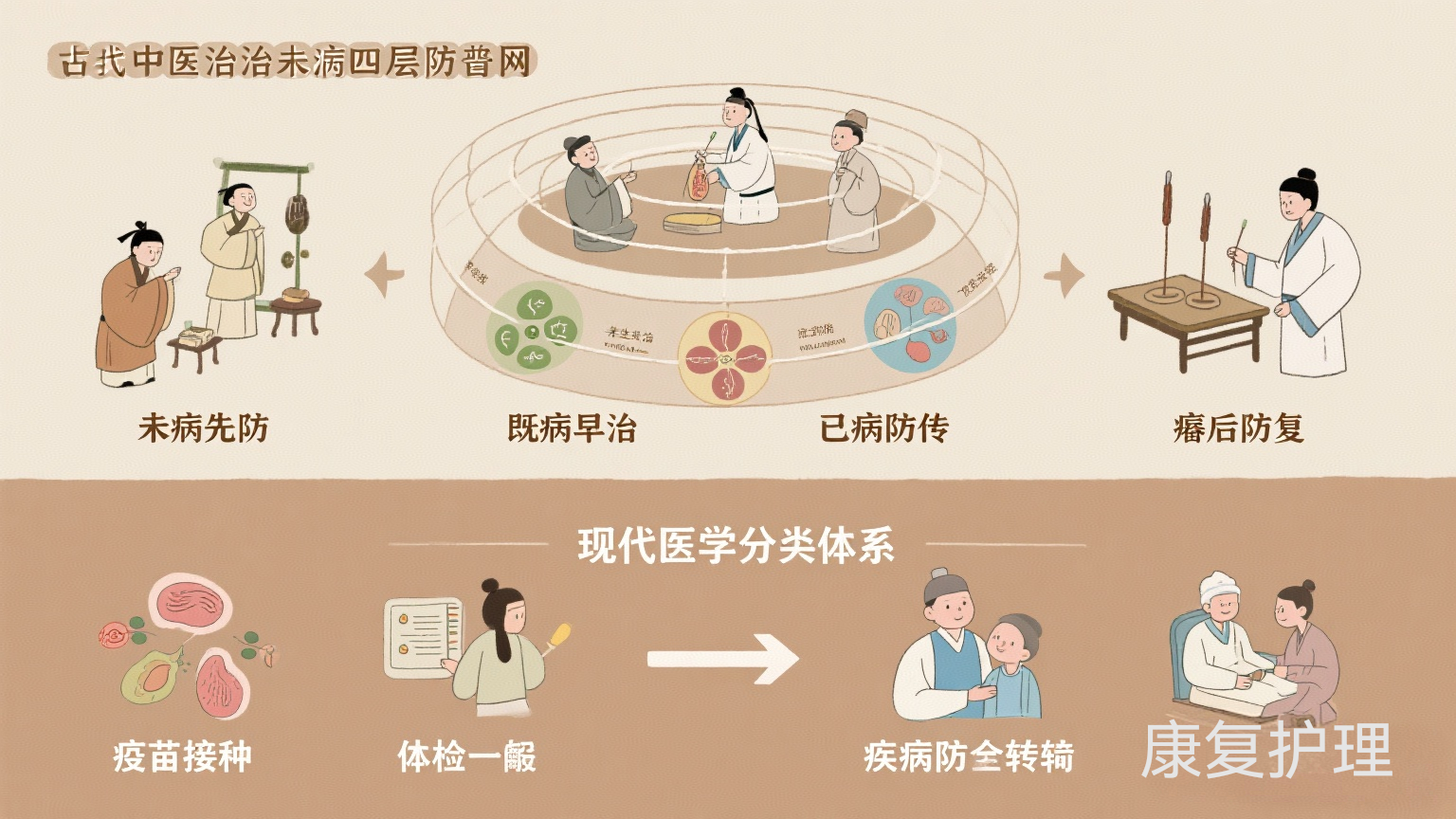

张仲景将《黄帝内经》的 “治未病” 思想发展成四层防御网,至今仍具现实意义:

-

未病先防:通过养生避开致病因素,就像现在我们打疫苗预防流感 -

既病早治:“四肢才觉重滞即导引吐纳”,发现异常就及时干预,对应现在的 “体检异常早处理” -

已病防传:“见肝之病,当先实脾”,防止疾病扩散,类似现代癌症治疗中的 “防转移” 理念 -

瘥后防复:病愈后防止复发,就像糖尿病患者需长期控糖避免并发症

古人的医学视野,是从天地到身体的整体观。大夫问诊时会问 “最近天气变化有没有不适”“是不是常熬夜”,因为他们知道:疾病从来不是单一器官的 “故障”,而是生活方式、情绪、环境共同作用的结果。这种智慧,至今仍在提醒我们:健康从来不在医院的检查单里,而在日常的一饮一食、一呼一吸中。

二、认知革命:从 “身体机器” 到 “生态网络”

18 世纪,维萨里用解剖刀打开了人体的 “黑箱”,人们开始把身体看作 “由器官组成的机器”;后来,细胞病理学认为疾病是 “细胞的故障”—— 这种 “拆解式” 认知,让医学取得了突破性进展:巴斯德发现细菌与感染的关系,弗莱明找到青霉素,人类第一次能精准对抗病原体。

但真正的认知飞跃,发生在 1946 年。世界卫生组织重新定义健康:“不仅是没有疾病,而是身体、心理和社会适应的完满状态。” 这个定义颠覆了 “无病即健康” 的旧观念,也标志着医学从 “只看器官” 转向 “看见完整的人”。

医学模式的三次进化

福柯在《临床医学的诞生》中说,疾病从 “抽象概念” 变成了 “可解读的生命叙事”。现在医生问诊时,会问 “最近工作压力大吗”“家庭关系怎么样”,这和古代大夫问 “是不是常生气” 本质相同 —— 他们都在寻找 “失衡的源头”。而坎农的 “稳态理论”、塞里的 “应激学说” 进一步证明:健康不是静止的 “正常状态”,而是身体在各种扰动中维持平衡的能力。

三、精准时代:在基因和菌群里看见 “平衡密码”

2015 年,奥巴马启动 “精准医学计划”,人类对健康的探索进入 “微观时代”。基因测序、肠道菌群分析、代谢组检测…… 这些技术让我们看清了古人看不见的 “平衡细节”。

基因里的 “先天密码”

人类基因组计划绘制出生命的 “蓝图”,我们发现:有些人天生对乳糖不耐受,对应古人说的 “脾胃虚弱”;有些人容易患高血压,可能和基因里的 “钠代谢敏感” 相关。但基因不是 “宿命”—— 就像《黄帝内经》说的 “先天不足可后天补”,通过调整饮食、运动等后天因素,能改变基因的表达状态。现在流行的 “基因指导下的个性化饮食”,正是这种理念的实践。

菌群里的 “后天平衡”

肠道菌群被称为 “第二基因组”,它的状态直接影响健康:菌群紊乱可能引发过敏、肥胖,甚至影响情绪。这和古人 “脾胃是后天之本” 的认知惊人吻合 —— 脾胃功能好,身体才能吸收营养、抵御外邪;菌群平衡,免疫、代谢才能正常运转。现在,通过益生菌调节菌群、用粪菌移植治疗疾病,本质上就是在践行 “以偏纠偏” 的古老智慧。

数字孪生:实时监测平衡状态

可穿戴设备让我们能实时追踪心率、血糖、睡眠 —— 这些数据就像古人观察 “舌苔、脉象” 一样,是把握身体平衡的 “信号”。当血糖轻微升高,不必等到达到 “糖尿病诊断标准” 才干预;当睡眠质量下降,可能是 “肝火旺” 的现代诠释 —— 及时调整,就是在践行 “治未病”。

四、现代挑战:生活方式病是场 “平衡失守战”

当幽门螺杆菌被证实会使结直肠癌风险增加 59%,当脂肪肝成为中国第二大肝病,我们发现:现代疾病大多是 “平衡失守” 的结果 —— 不是突然的 “外敌入侵”,而是长期不良习惯导致的 “内部紊乱”。

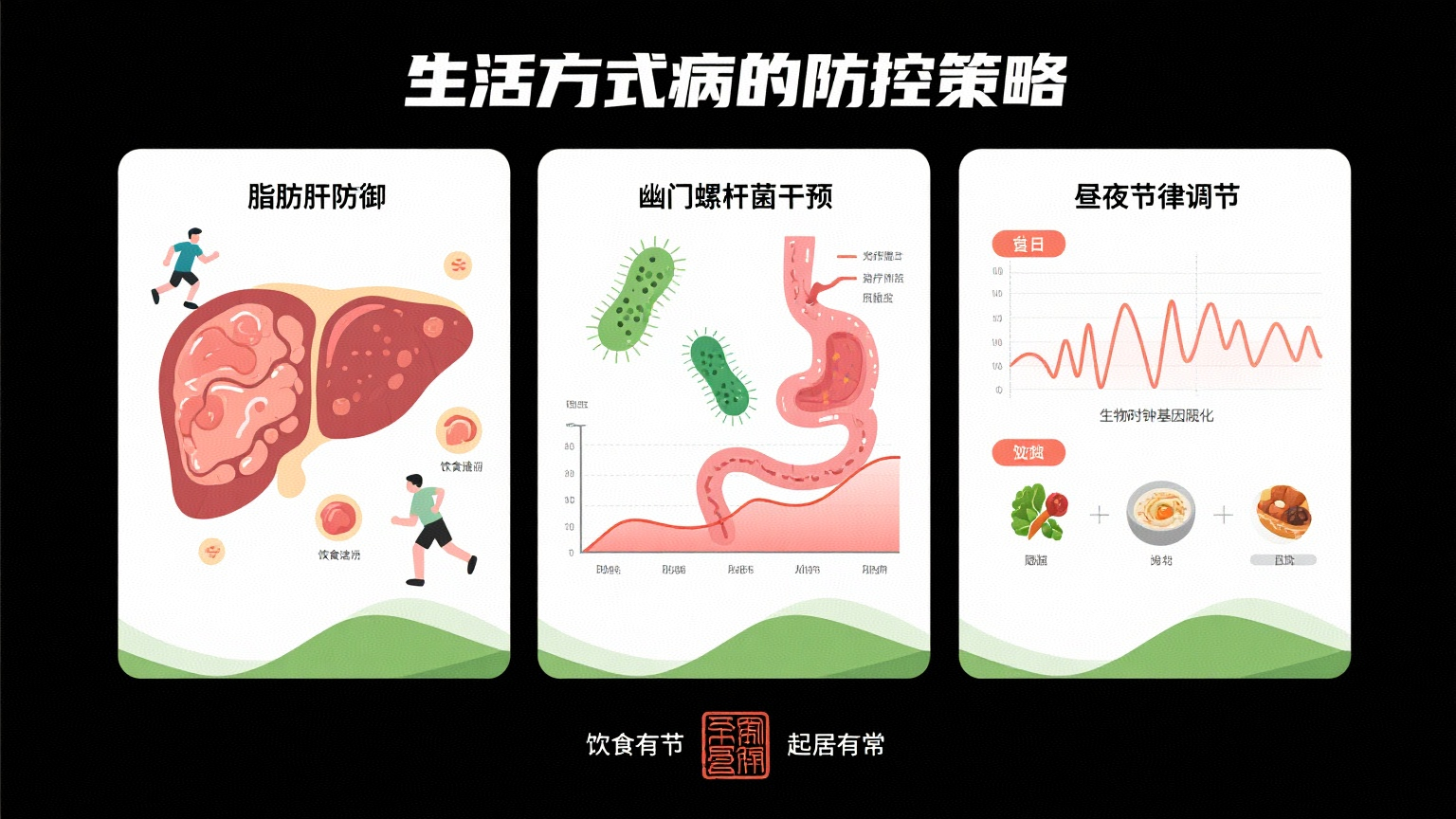

脂肪肝:代谢平衡的 “红灯”

肝细胞内脂肪超过 5% 就是脂肪肝,肥胖者发病率高达 94%。古人说 “膏粱厚味伤脾胃”,现在我们知道:过量摄入高糖、高脂食物,超过肝脏的代谢能力,脂肪就会堆积。预防的核心是 “重建代谢平衡”:控制动物脂肪摄入(低于每日能量的 30%)、每天运动 30 分钟(消耗 300 千卡以上)、避免夜间进食(顺应 “日落而息” 的代谢节律)。

幽门螺杆菌:菌群平衡的 “入侵者”

这种细菌不仅伤胃,还会增加肠癌风险。现在通过规范治疗根除幽门螺杆菌,能降低 56% 的结直肠肿瘤风险 —— 这证明:及时清除 “破坏平衡的因素”,能阻断疾病进展。就像《伤寒杂病论》说的 “见病知源,对症下药”,找到失衡的关键,干预就能起效。

昼夜节律:被忽视的 “平衡基石”

“早吃皇帝餐,晚吃乞丐餐” 的老话,在现代科学里有了依据:夜间进食会扰乱肝脏生物钟基因,抑制脂肪代谢酶活性。古人 “日出而作,日落而息” 的作息,本质是顺应昼夜节律 —— 这是最朴素也最有效的健康智慧,却被现代 “熬夜文化” 不断冲击。

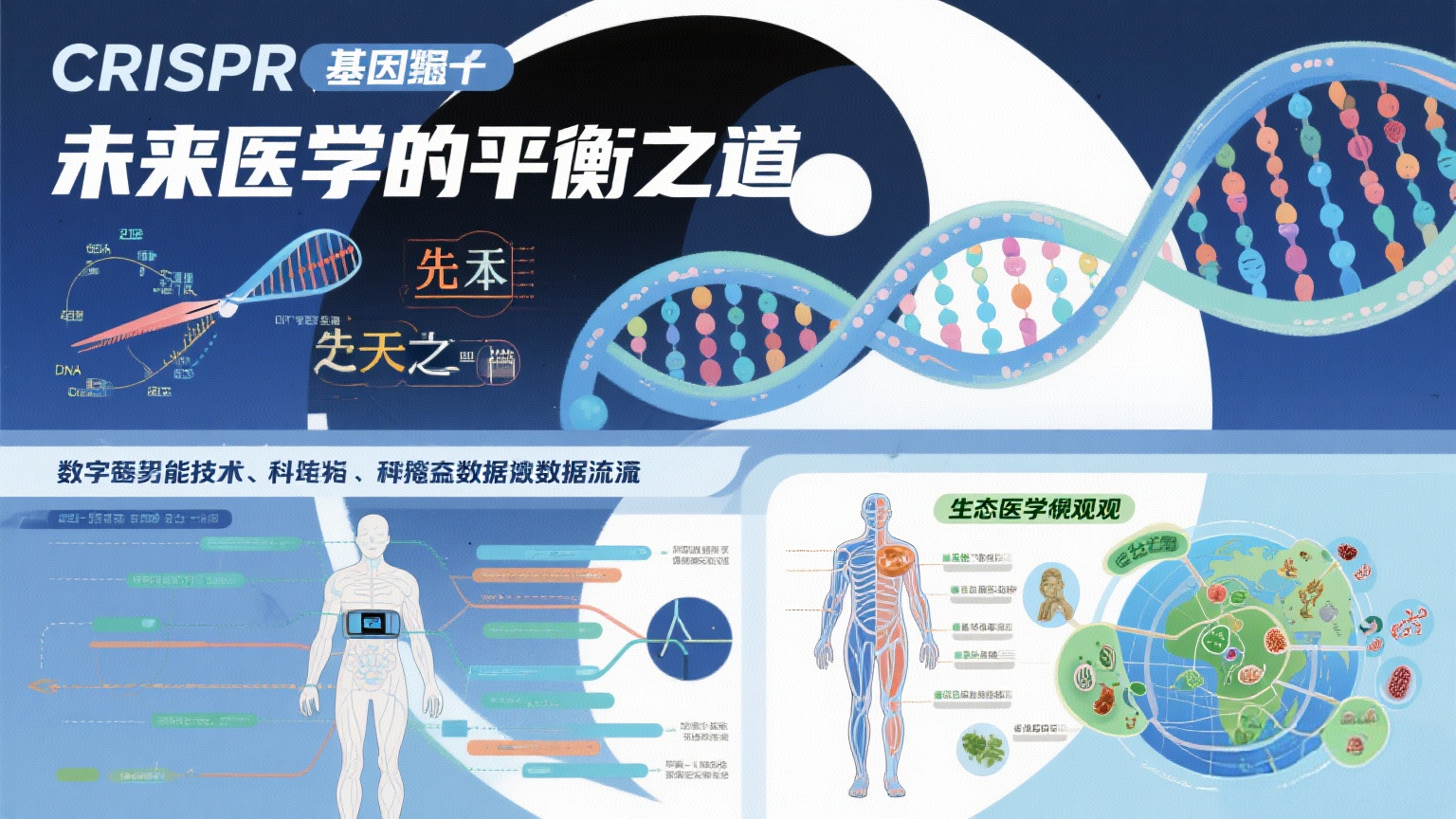

五、未来医学:在传统与现代的交汇处找答案

从 CRISPR 基因编辑治疗遗传病,到靶向菌群干预长新冠,现代医学的前沿探索,其实都在回应古人的智慧。当我们用 “微生物组 - 免疫轴” 解释张仲景 “实脾防肝传” 的理论,当我们用 “基因表达调控” 理解 “先天不足后天补”,终于明白:健康的本质从未改变。

预防性干预:把 “失衡” 扼杀在萌芽

预防性基因编辑能根治某些遗传病,相当于 “从源头修复平衡”;针对高风险人群的癌症早筛,就是 “既病早治” 的技术升级。这些技术不是为了追求 “永不生病”,而是让人有能力在失衡初期就及时调整 —— 就像给生命平衡装了 “预警系统”。

生态医学:回归 “天人相应”

现在医学界提出 “超级生态系统” 理念:人、微生物、环境构成相互影响的整体。这和《庄子》“天地与我并生,万物与我为一” 的思想不谋而合。未来的健康管理,会更注重 “顺应自然”:根据季节调整饮食(春吃芽、夏吃瓜),根据体质选择调理方式:虚寒体质适合艾灸温阳,搭配八段锦等温和运动;湿热体质适合游泳等能清热利湿的运动,避免长时间处于闷热环境,让科技为传统智慧插上翅膀。

健康是种 “平衡的能力”

从《黄帝内经》的 “阴平阳秘” 到现代医学的 “稳态平衡”,人类用三千年探索得出一个结论:健康不是 “永远不生病”,而是拥有 “在失衡中重建平衡的能力”;疾病不是 “敌人”,而是提醒我们 “该调整平衡” 的信号。

就像扁鹊三兄弟的故事:大哥擅长 “治未病”,在疾病萌芽前就阻断进展,这才是最高明的健康智慧。现在,我们有基因测序、菌群分析这些 “现代望闻问切”,也有古人留下的 “顺时养生、饮食有节” 的生活哲学 —— 用好这些工具,每个人都能成为自己健康的 “上工”。

毕竟,健康从来不是复杂的学问,不过是守住那句老话:“饮食有节,起居有常,不妄作劳”—— 这,就是穿越千年的平衡之道。

👉 图文内容中融入“AI”支持共创,仅供学习借鉴。

服务支持:【营养师支持:康老师;健康支持:田平慧】