3 个月逆转慢病?别等并发症找上门,这 3 个核心动作要同步做

3 个月逆转慢病?别等并发症找上门,这 3 个核心动作要同步做

很多人面对三高(高血压、高血脂、高血糖)、四高(加高尿酸)这类慢性病,总陷入 “看科普时信心满满,真行动时无从下手” 的困境。其实慢病不可怕,怕的是 “只靠药、不调身”—— 药物能控制指标,但真正决定未来是否出现并发症的,是你对代谢系统的 “日常维护”。今天就用科学视角拆解一套可落地的 3 个月改善方案,帮你避开 “边治边坏” 的陷阱。

为什么有些慢性病越治,问题反而越多?

不少人有这样的经历:血压、血糖靠药物控制得不错,可几年后突然查出冠心病、肾损伤,或是尿酸高了、血脂又超标了。这不是药物没效果,而是忽略了一个关键 ——慢病本质是代谢系统的连锁反应,就像多米诺骨牌,当代谢链条上的某一个环节出了问题,若仅针对单个 “倒下的骨牌”(比如单一指标)进行干预,其他环节迟早会因连锁影响而陆续出状况。从理论上讲,若能让当前异常的代谢功能真正恢复正常,慢性病不仅能得到逆转,甚至可能实现多种慢病的同步改善 —— 这正是解开 “越治问题越多” 困局的关键所在。

高血压会损伤血管内皮,让血脂更易沉积;高血糖会降低胰岛素敏感性,间接导致血脂代谢异常;高尿酸本身就是代谢紊乱的信号,还会加重肾脏负担。这些问题看似独立,实则共享 “代谢异常” 这个根源。如果只靠药物 “单点控制”,却放任高盐饮食、熬夜、久坐等习惯持续伤害代谢系统,就像给漏水的桶 “贴补丁”—— 补了这处,那处又漏了。

更隐蔽的是,代谢损伤有 “滞后性”。比如长期高糖饮食对神经的损伤,可能 3-5 年后才表现为手脚麻木;高盐饮食对肾脏的影响,可能 10 年后才出现蛋白尿。这也是为什么很多人把新症状当成 “新病”,却没意识到是最初的慢病在 “悄悄升级”。

3 个月改善的核心:3 个动作必须同步启动

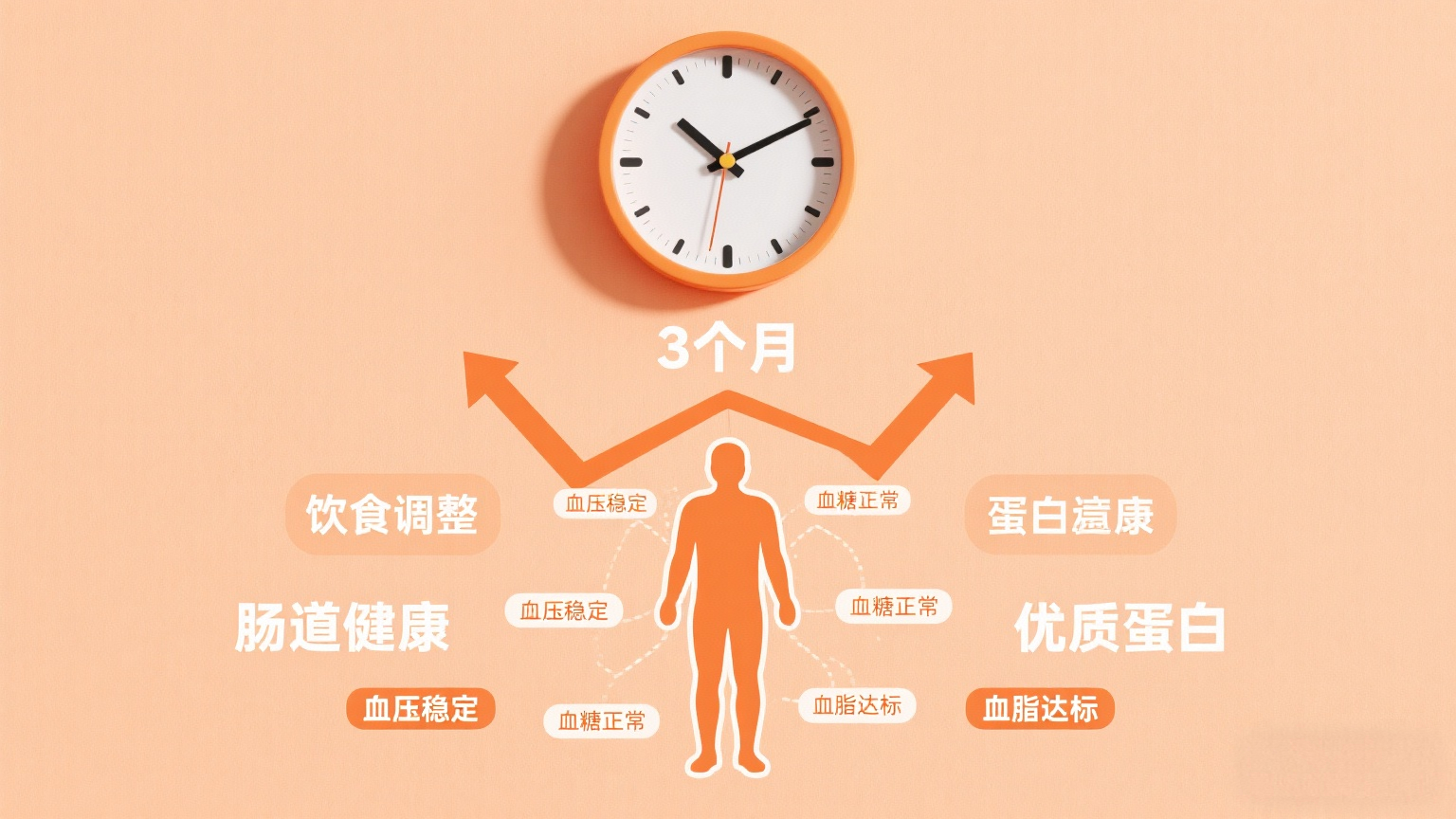

有人觉得 “先改饮食,适应后再补营养” 更稳妥,但代谢调理就像 “修复齿轮组”—— 饮食是基础燃料,肠道是动力传导,蛋白是结构支撑,缺了任何一环,系统都转不顺畅。三个动作同步做,才能形成 “正向循环”。【或做营养相关检测评估,科学指导】

1. 饮食与生活方式:先给代谢 “换对燃料”

别把 “调整生活方式” 想成 “苦行僧”,核心是避开代谢 “雷区”,换成身体能高效利用的 “优质燃料”。

-

饮食:重点不是 “少吃”,是 “换对吃”

控盐不仅要少放盐,还要警惕酱油、腌肉、加工零食里的 “隐形盐”(每天不超过 5 克,约一啤酒瓶盖);

控糖不是只戒甜食,白粥、凉皮、蛋糕等 “精制碳水” 会让血糖骤升骤降,换成杂粮饭、杂豆粥(占主食 1/3)更稳;

高尿酸人群除了少喝浓汤、少吃动物内脏,还要注意:并非所有海鲜都要忌口(三文鱼、鲈鱼嘌呤较低),但酒精(尤其是啤酒)会抑制尿酸排泄,必须严格控。 -

作息:不只是 “睡够”,更要 “睡对”

人体有 “代谢生物钟”:凌晨 1-3 点肝脏排毒、凌晨 3-5 点肺部修复,长期熬夜(凌晨 1 点后睡)会打乱激素分泌,让血压、血糖更难控制。建议固定作息(比如 23 点前睡,7 点起),哪怕周末也别差过 1 小时。 -

误区提醒:别用 “偶尔运动” 抵消 “长期久坐”。每天走 8000 步有用,但如果白天久坐 6 小时以上,最好每小时起身活动 5 分钟(拉伸、爬楼梯都可),避免血液淤积影响代谢。【听说过“经济舱综合征”吧?类似】

2. 益生菌 + 营养素:给肠道 “搭好代谢桥梁”

肠道是代谢的 “第二司令部”——70% 的代谢相关激素由肠道分泌,肠道菌群失衡会直接导致脂肪堆积、胰岛素抵抗。比如高糖高脂饮食会让 “坏菌” 增多,它们分解食物产生的毒素会损伤血管;而补充益生菌(如双歧杆菌、乳酸菌)能调节菌群平衡,就像给肠道 “清淤”。

但补充有讲究:就是要选品质好的营养品

-

选益生菌要看 “活菌数”(包装标注 “CFU”,建议每次摄入 100 亿 - 1000 亿 CFU),且最好带 “益生元”(如低聚果糖)—— 益生元是益生菌的 “食物”,能帮它们在肠道定植; -

营养素别盲目补:维生素 D(每天 400-600IU)能增强胰岛素敏感性,可从深海鱼、蛋黄中获取;Omega-3(每天 250-500mg)能抗炎、调节血脂,深海鱼(如沙丁鱼)、亚麻籽是优质来源。尿酸高者避免过量补充蛋白粉(尤其是动物蛋白),优先通过天然食物获取。

3. 优质蛋白:帮你 “稳得住” 的关键

很多人调整饮食时容易走极端:要么怕 “升指标” 不敢吃肉,结果蛋白质摄入不足,导致肌肉流失、免疫力下降;要么用主食 “填肚子”,越吃越胖。其实优质蛋白是代谢的 “稳定器”—— 它能增强饱腹感(减少对高糖食物的渴望),还能修复血管内皮、维持肌肉量(肌肉是代谢 “耗能大户”,肌肉多了,代谢更高效)。

每日蛋白质推荐摄入量(“2个拳头”原则):

-

1拳豆制品: 如豆腐、鹰嘴豆等。

-

1拳优质动物蛋白: 如1个鸡蛋,或约1掌心大小的鱼肉、鸡胸肉等。

-

肾病患者需在医生指导下控制总量(避免加重肾脏负担)。

代谢异常的改善,单靠饮食调整往往难快速见效。这类问题本就是长期饮食失衡的结果 —— 比如优质蛋白、关键营养素摄入不足,或高油高糖食物吃太多,才逐渐出现脂肪易堆积、肌肉难维持等代谢偏差。这种长期积累的失衡,短期饮食调整难以立刻逆转,若迟迟看不到变化,很容易让人放弃。

因此,在饮食调整基础上合理补充营养素(如调节肠道菌群的益生菌、易吸收的动物蛋白肽和植物蛋白肽、抗炎的 Omega-3 等),是为了快速填补长期饮食失衡造成的 “营养缺口”,给代谢修复添助力。这并非推荐盲目吃保健产品 —— 核心是 “针对性填补”,比如蛋白肽能弥补普通食物蛋白吸收效率不足的问题,益生菌可改善肠道菌群紊乱,都是对饮食调整的合理辅助,而非替代饮食或药物。选择时认准有科学依据、成分明确的产品,避开夸大宣传的品类即可。

开始前必做:给 “习惯” 做个 “体检”

很多人觉得自己 “生活挺健康”,但记录 3 天就会发现问题:比如 “早上喝白粥配咸菜” 其实是 “高碳水 + 高盐”;“每天喝无糖饮料” 看似没问题,但代糖会刺激食欲,让人不知不觉多吃主食;“每周运动 2 次” 挺好,但平时 “久坐 8 小时” 会抵消运动效果。

别担心 “改变会伤身体”:饮食调整是 “换更适合的食物”,不是节食;补充营养是 “查漏”,不是替代药物。只要在医生指导下进行(比如调整饮食时定期测血压、血糖),反而能让药物效果更稳定。

最后想说:慢病改善,“开始” 比 “完美” 更重要

3 个月不是 “治愈期”,而是给身体一个 “转向” 的机会。前 4 周可能只是 “睡眠变沉、不容易累”;8 周后可能发现 “血压波动变小、血糖餐后不那么高了”;12 周后指标逐渐稳定 —— 这些变化看似缓慢,却在给身体 “止损”。(一般建议以三个月为周期观察健康干预效果。若感受到积极变化,则可持续坚持。期间推荐进行阶段性健康体检,以便数据化对比效果。在寻求专业评估时,建议优先考虑全科医生或营养与健康管理领域的医生。他们更擅长综合健康评估与生活方式指导。临床专科医生固然在疾病治疗方面优势显著,但其视角往往聚焦于特定领域。因此,结合多方视角进行综合判断更为理想。)

要知道,代谢损伤从来都是 “积少成多” 的结果,而它的改善,也必然需要 “循序渐进” 的过程。千万别等并发症找上门才慌了手脚 —— 从现在起,不妨从一个小习惯开始行动:比如明天把咸菜换成清爽的凉拌菜,后天试着睡前 1 小时放下手机。你每一个 “主动变好” 的信号,身体其实都悄悄记在心里。

生活方式的调整,早晚都要做。尤其是已经在接受慢病治疗的人,更别等到并发症严重到不得不改时才妥协。到那时,往往为时已晚,很多损伤可能再也回不到最初的样子了。

现实中,生活与工作常身不由己 —— 被动应对的时刻总比主动掌控多,那些难以调整的状况更是说来就来。若实在条件所限难以做到,除了拼尽全力去做些改变,也不妨考虑借助优质可靠的营养保健品作为辅助。毕竟,比起完全停滞不前,找到适合自己的方式迈出一小步,也是在为身体的代谢修复积累力量。只是要记住,务必认准那些经科学配比、有实证支撑的合规优质产品,让它们成为生活方式改善的 “助力”,而非 “替代”。

给自己3个月,揭开慢性病改善的关键密码

要更早认知到慢病相关信息:↓

相关研究表明,三高四高慢病人群在常规治疗下,并发症出现的时间因疾病种类、病情控制情况及个体差异而异,以下是一些常见情况:

- 高血压

:长期高血压若控制不佳,5 - 10 年就可能出现并发症。良性小动脉性肾硬化多见于 50 岁以上高血压患者,高血压通常需持续十余年才出现肾损伤。若血压控制较好,并发症出现时间可显著延迟,反之则可能在更短时间内出现,如未规范治疗,可能 3 - 5 年就会对心、脑、肾等器官造成损害,引发肾功能减退、脑血管病变等。 - 高血糖(糖尿病)

:糖尿病肾病一般尿蛋白出现的病程都在 10 年以上,有研究数据显示,20% 的患者在 6 年之内,50% 的患者在 10 年内,75% 的患者在 15 年之内会发展为终末期的肾衰竭。另外,临床数据显示糖尿病患者在患病 10 年左右,约 30% - 40% 的患者至少会发生一种并发症。 - 高血脂

:高血脂引发并发症的时间相对较长,但长期高血脂未得到有效控制,10 年以上可能会导致明显的动脉粥样硬化,进而引发冠心病、脑梗死等心血管疾病。若同时合并高血压、高血糖等,并发症出现时间会提前。 - 高尿酸血症

:部分高尿酸血症患者可终身不出现症状,但随着年龄增长,发生痛风、尿路结石和痛风石的机会增多。约 5% - 12% 的患者最终会发展成为痛风,从血尿酸增高至症状出现的时间可长达数年至数十年。若未规范治疗,痛风反复发作,可逐渐进展为慢性关节炎、痛风石,还可能在 10 年或更长时间后出现肾脏损害,如痛风性肾病、尿路结石等。 👉 图文内容中融入“AI”支持共创,仅供学习借鉴。