被低估的 "肠道帝国":从食物到健康的幕后掌控者

当你在超市货架前拿起一份有机蔬菜,或是拆开速食包装时,真的是 "你" 在做选择吗?现代科学正在揭开一个颠覆认知的真相:我们的食欲、偏好甚至健康抉择,可能正被肠道里的亿万菌群悄悄操控。这场发生在消化道里的 "暗战",藏着人类健康的终极密码。

一、被商业重塑的食欲:我们吃的是谁的选择?

凌晨五点的菜市场,有机蔬菜摊位前已经排起长队;而写字楼的便利店中,即食鸡胸肉和全麦面包正被白领们争相取走。这两种看似自主的选择,实则都是商业逻辑的产物 —— 当 "有机" 成为中产生活的标签,当 "便捷" 成为都市生存的刚需,我们的胃早已沦为消费主义的靶场。

更耐人寻味的是饮食的时代反转:上世纪七八十年代被视为 "土气" 的农家菜,如今成了大牌餐厅的招牌;而过去只有逢年过节才能吃到的精米白面,现在却被健身人群列为 "谨慎选择"。这种变迁背后,除了商业推手,还有肠道菌群的 "口味进化"—— 当精加工食品持续投喂肠道,那些擅长分解天然纤维的菌群逐渐消亡,我们的味觉就这样被悄然改写。

二、厨房失守:自制食物为何成了奢侈品?

"自己做饭" 正在成为当代人的一种理想。早餐吃着工厂预制的速冻包子,午餐点外卖的料理包盒饭,晚餐用半成品菜快速翻炒 —— 家庭厨房的沦陷,本质是时间成本与健康需求的失衡。

一位职场妈妈算过这样一笔账:自制馒头需要 3 小时(发面 2 小时 + 制作 1 小时),网购的预制品只需 5 分钟加热,差价却不足 2 元。当生活被 996 切割得支离破碎,我们不得不向工业化食品妥协。更棘手的是原材料困境:超市里的面粉可能经过多道“美化”工序,菜市场的蔬菜或许担心污染、农药残留,即便想自制健康餐,也很难找到真正 "理想" 的食材。

这种无奈催生出新的健康悖论:我们越想掌控饮食,就越容易被食品工业裹挟。而最终为这场妥协买单的,正是我们的肠道。

三、肠道:人体最繁忙的 "边境海关"

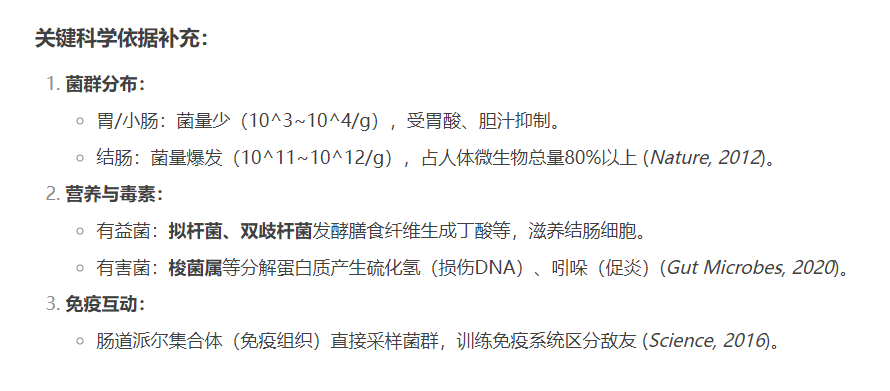

有益菌:不仅能产生短链脂肪酸等营养物质,还可合成维生素(B族、K)、调节免疫功能、维持肠道屏障完整性。

中性菌(条件致病菌):并非绝对“中立”,在肠道菌群生态失衡或发生移位时可致病(如大肠杆菌)。

有害菌:除可能分解某些食品添加剂外,更常分解未被充分消化吸收的蛋白质和碳水化合物,产生氨、硫化氢、胺类等毒素。

现代医学发现,肠道不仅是消化器官,更是人体最大的免疫器官 ——70% 的免疫力来自肠道黏膜;它还是最活跃的 "内分泌腺",能分泌 20 多种神经递质,其中 95% 的血清素(快乐激素)都产自肠道。当科学家在肠道壁发现与大脑相似的神经网络时,"第二大脑" 的称号终于实至名归。

中医早有 "脾主思" 的智慧,现代微观医学则进一步证实:肠道菌群能通过迷走神经向大脑发送信号,调控我们的饥饿感、情绪甚至决策。当你突然想吃甜食时,或许不是嘴馋,而是肠道里的某些菌群在 "喊饿"。

四、健康的胜负手:谁在决定我们的寿命?

食物、肠道、人体健康,这三者构成了奇妙的三角关系:食物是原材料,肠道是加工厂,健康则是最终产品。但在这场博弈中,肠道始终占据主导地位 —— 即使是最优质的食材,遇到受损的肠道也无法转化为营养;而健康的肠道,却能在不理想的饮食条件下最大限度保护人体。

这就是为什么有人顿顿外卖却身体硬朗,有人精心食补仍体弱多病。肠道菌群的平衡程度,决定了我们能否从食物中 "取其精华,去其糟粕"。当运输过程中的防腐剂、烹饪时的高温油脂、加工食品中的反式脂肪酸持续冲击肠道,最先倒下的是菌群多样性,随后是免疫力、代谢功能,最终是整个生命系统。

(优质益生菌→一般建议服用3个月起)

给肠道一点 "话语权"

保护肠道从来不是复杂的学问:多吃需要咀嚼的食物(给肠道减负),每周留一天吃自制杂粮饭(培养菌群多样性),吃饭时放下手机(让副交感神经主导消化)。这些微小的改变,本质是在夺回被商业和快节奏生活抢走的 "饮食主权"。

当我们开始倾听肠道的声音,会发现健康其实很简单 —— 不是追逐昂贵的有机标签,也不是迷信复杂的养生方案,而是让那个默默工作的 "第二大脑",重新成为身体的主人。毕竟,最好的健康策略,永远藏在肠道的微生物世界里。

👉 图文内容中融入“AI”支持共创,仅供学习借鉴。

服务支持:【营养师支持:康老师;健康支持:田平慧】