吃着营养保健品却没躲过常见病?你可能陷入了 “保健无效” 的怪圈

“每天都吃维生素、鱼油,怎么还是得了高血压?”

“花几千块买的抗氧化保健品,体检报告里胆固醇反而更高了?”

身边总有这样的人:保健品没断过,养生文章篇篇看,却依然逃不过 “未老先病” 的命运。这背后藏着一个扎心的问题:当保健措施没能延缓疾病、阻止风险,甚至可能南辕北辙时,我们到底在为谁买单?尤其是那些缺乏专业知识与经验的人,在盲目跟风的自我健康管理中,往往陷入试错式的行为模式(试错难免,但最好不要总是在试错的路上狂奔!) —— 看似坚持保健、大量服用营养保健品,身体却悄然出现本不该有的问题,且常被自身忽视。

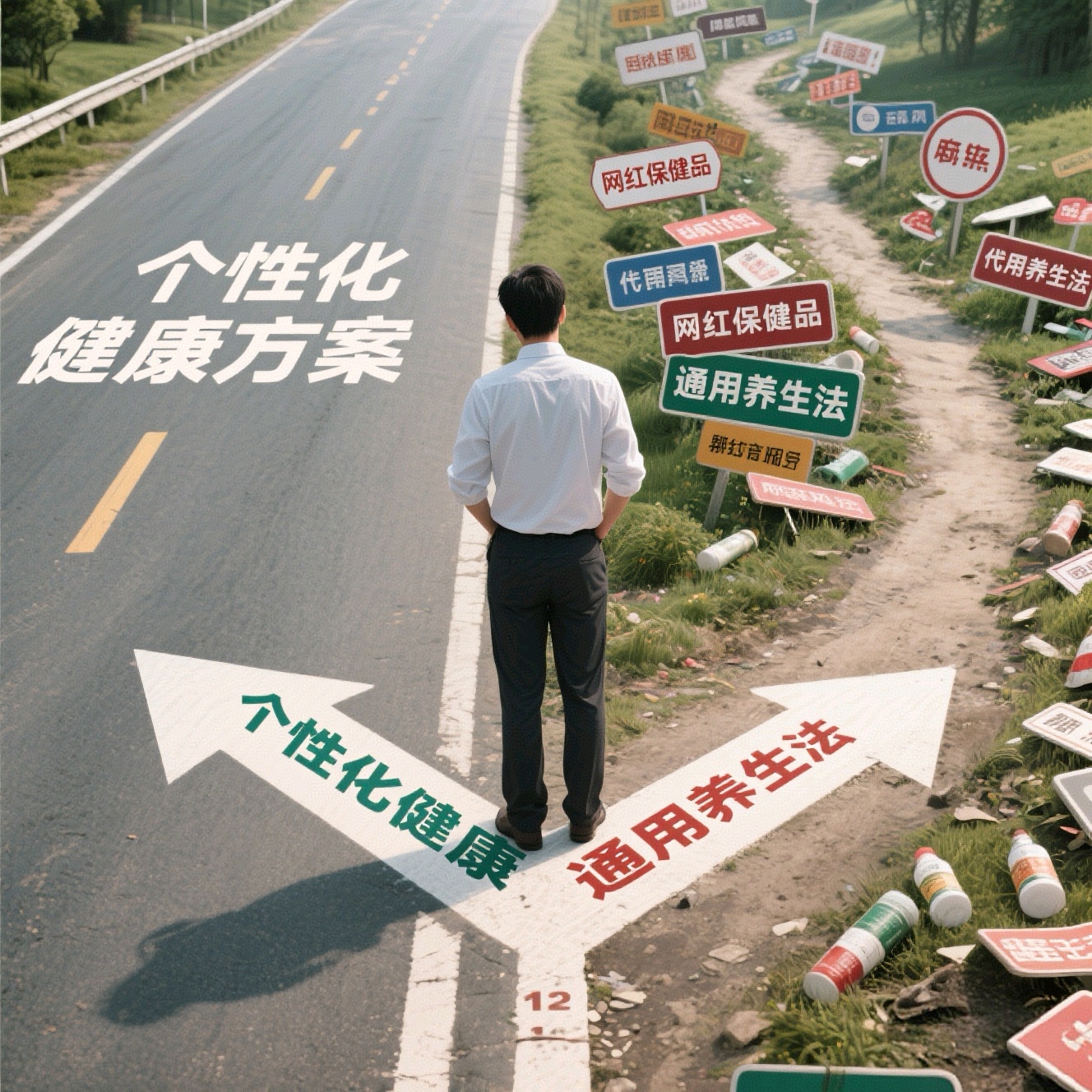

保健品 “防不住” 常见病,问题可能出在 “方向错了”

很多人把保健品当成 “健康保险”,却忘了一个基本逻辑:预防疾病的核心是 “对症”,而非 “堆砌”。就像盖房子,用再多好材料,如果地基没打牢,塌房只是时间问题。

1. 用 “通用保健” 对抗 “个体风险”

有人不管自己血糖偏高,天天吃高糖的 “复合维生素软糖”;有人明明尿酸超标,却长期服用含嘌呤的 “滋补品”。这些行为就像 “给漏水的船装华丽的帆”—— 忽视了自身最紧迫的健康隐患,再贵的保健品也成了摆设。

比如体重超标人群,核心问题是摄入总量超过消耗总量导致的脂肪堆积,此时若寄望于多吃 “减脂保健品” 或食疗食物改善,几乎不可能,甚至可能加重问题。即便所谓的食疗食物,本质上仍是增加摄入量,这也正是 “喝水都胖” 的底层原因。

2. 用 “单一补充” 替代 “系统管理”

亚健康和慢性病的本质是 “生活方式的失衡”,但很多人总想用 “一粒药丸” 解决问题。失眠了就吃褪黑素,却从不调整熬夜的习惯;血脂高了就吃降脂保健品,却照样顿顿外卖、久坐不动。

这种 “头痛医头” 的逻辑,恰恰违背了预防医学的核心。就像轻度脂肪肝或胰岛素抵抗,真正需要的是通过控制体重实现逆转,而非单纯吃 “清肝保健品” 或 “降糖食物”。系统问题,从来不是单一措施能解决的,除非摄入具有强力药效的对应药物,否则难以快速改变代谢失衡的状态(现实中,这类药物往往又是没有的,在理论中,或在待研发中)。

3. 用 “盲目跟风” 掩盖 “科学评估”

有人看到 “网红推荐的抗衰保健品” 就抢购,却不知道自己的激素水平、肝肾功能是否适合;有人听说 “某明星靠素食抗癌”,就盲目断肉,结果导致贫血、免疫力下降。

更危险的是认知误区的叠加:过量补充维生素 A 可能伤肝,长期吃高钙保健品可能引发肾结石,而很多人还被 “是药三分毒” 的固有观念束缚,拒绝必要的医学干预。当保健变成 “盲目进补 + 拒绝科学” 的双重误区,正确的健康理念便难以突破认知 “茧房”,甚至可能成为疾病的 “加速器”。

预防医学的 “有效公式”:评估→干预→跟踪,一个都不能少

真正的预防,不是 “吃什么”,而是 “怎么吃、怎么动、怎么调整” 的科学闭环。就像解数学题,光有公式没用,得先看清题目 —— 你的身体到底需要什么?

第一步:先 “体检” 再 “保健”,避免 “无的放矢”

与其盲目买保健品,不如先做一次深度健康评估:

-

不止查基础指标,更要关注 “趋势变化”:今年的血糖比去年高了多少?腰围是不是逐年增加? -

结合生活场景分析风险:你的工作需要久坐吗?三餐是不是以外卖为主(外卖不仅仅是指有外卖小哥送过来的才算)?压力大时会不会暴饮暴食?

这些数据能帮你找到 “健康短板”—— 比如你可能不是缺营养,而是代谢差;不是需要 “补”,而是需要 “排”(比如减少反式脂肪摄入)。

第二步:让 “个性化方案” 替代 “网红模板”

专业的预防方案,应该像 “定制西装” 一样合身:

-

如果你是久坐族,改善颈椎问题的重点不是 “吃氨糖”,而是每小时的 “颈椎复位操”; -

如果你有家族糖尿病史,预防的核心不是 “吃降糖保健品”,而是把 “精米白面换成全谷物” 的饮食改造; -

如果你经常熬夜,比起 “吃护肝片”,调整 “睡前 1 小时不碰手机” 的习惯更有效。

就像轻度高血压,有人需要 “每天吃一把坚果”(补充钾元素),有人则需要 “每天 10 分钟冥想”(降低交感神经兴奋)—— 没有万能方案,只有适合你的方案。

第三步:用 “跟踪反馈” 修正方向,避免 “一条道走到黑”

预防不是 “一锤子买卖”,而是动态调整的过程。定期复查指标(比如每 3 个月查一次血脂)、记录身体感受(比如睡眠质量、疲劳程度),就像给汽车 “定期保养”,及时发现问题、修正方案。

比如你执行 “减重方案” 两个月,体重没降但腰围小了 —— 这可能是体脂率在改善,说明方案有效;如果血压没降反而升高,可能是运动强度过大,需要调整节奏。跟踪反馈,才能避免 “无效坚持”。

健康从来不是 “买出来的”,而是 “管出来的”。当你发现吃了一堆保健品,却依然被小病小痛、甚至大病困扰时,或许该停下来问问自己:我真的知道身体需要什么吗?

我们并非排斥营养保健品,而是倡导更具针对性的摄入 —— 该补则补,不该补时坚决不补,这是基本准则。

想必大家都有所耳闻,如今不少人存在明显的部分营养过剩问题。而部分营养的过剩,往往会打破身体整体的营养平衡,进而对健康造成负面影响。

预防医学的价值,就是帮你跳出 “试错循环”—— 用科学评估找到方向,用专业方案精准干预,在疾病到来前,把健康的主动权牢牢握在自己手里。毕竟,最好的保健品,从来不是瓶子里的药丸,而是你对身体的 “了解” 和 “用心”。

投资健康,请先投资于“选择的智慧”。科学管理,才是通往活力未来的最短路径。

👉 图文内容中融入“AI”支持共创,仅供学习借鉴。

👉关注我们,看见不一样的健康视角!

来源公众号:杭州健康管理