减重的本质:绕不开的 “能量天平” 与被误读的 “节食”

“为什么尝试了那么多减肥方法,体重还是纹丝不动?” 这是很多减重失败者的共同困惑。其实,减重的核心逻辑一句话就能说清:摄入量小于消耗量。但现实中,各种减重方法总在纠结 “多吃什么”“少吃什么”,却有意无意回避了 “总量平衡” 这个根本 —— 就像在讨论 “用什么杯子喝水”,却忘了 “喝多少水才解渴”。更重要的是,减重从来不是简单的 “吃与不吃” 的公式,而是一场关于饮食、运动、生活节奏的组合平衡艺术。

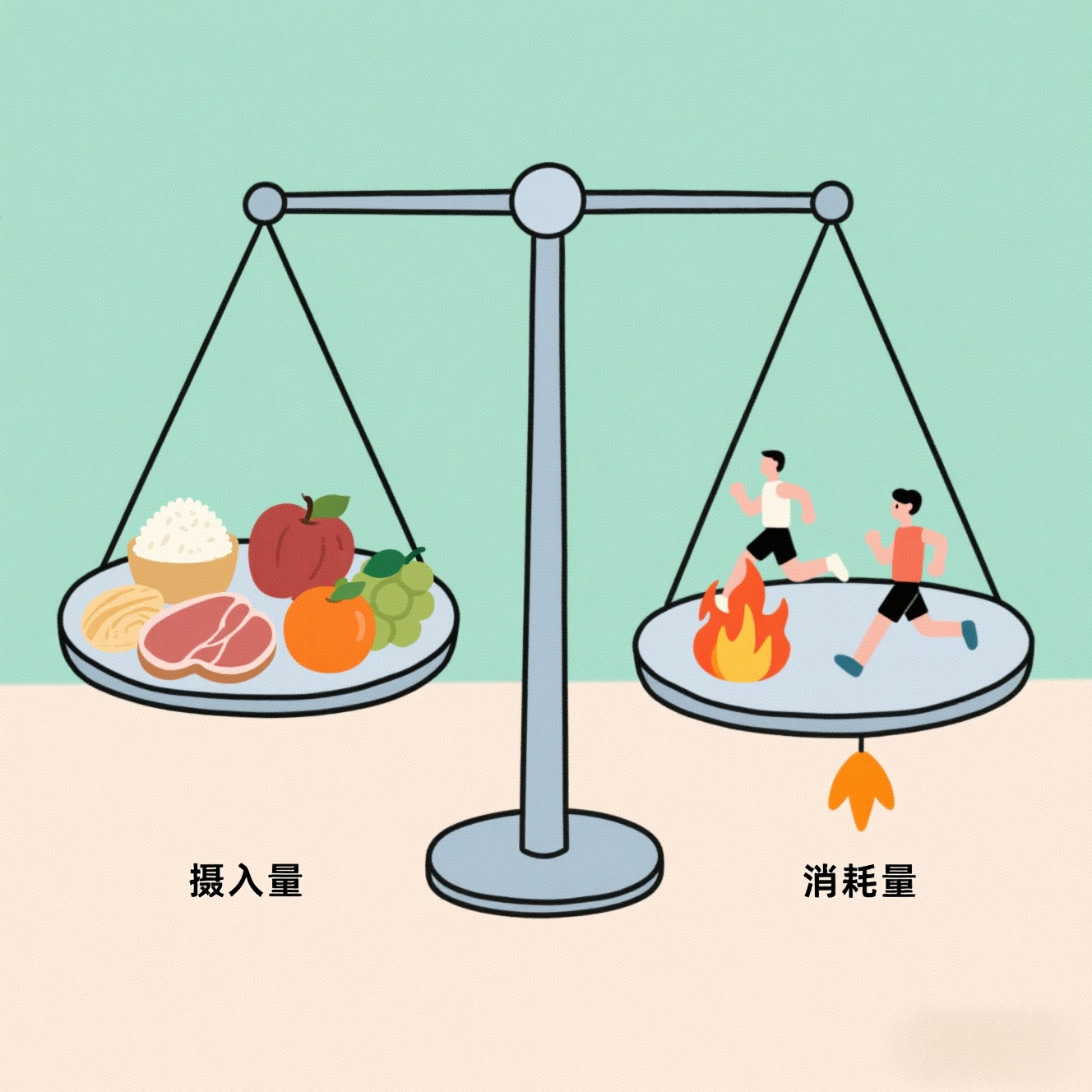

减重的底层逻辑:能量天平的倾斜方向

人体就像一个能量银行,每天摄入的食物是 “存款”,呼吸、代谢、运动等消耗是 “支出”。超重肥胖的本质,就是长期 “存款” 大于 “支出”,多余的能量以脂肪形式储存起来。因此,减重的唯一科学逻辑(非疾病、药物等特殊情况除外),就是让 “存款” 少于 “支出”,让身体慢慢消耗储存的脂肪。

这个逻辑看似简单,却被各种 “技巧” 复杂化:

-

有人说 “多吃蛋白质能减肥”,但如果蛋白质吃太多,总热量超过消耗,照样胖; -

有人推崇 “低碳水饮食”,但如果用高脂肪食物替代碳水,总热量没降,体重也不会变; -

各种 “轻断食”“16+8 饮食法”,本质上都是通过调整进食时间减少总摄入 —— 如果执行时总热量依然超标,再花哨的方法也无效。

记住:脱离 “总量控制” 谈减重,都是隔靴搔痒。

被污名化的 “节食”:不是洪水猛兽,而是科学调整

一提到 “节食”,很多人会联想到 “过度节食” 的危害:营养不良、代谢下降、反弹更胖…… 但这是把 “节食” 和 “过度节食” 混为一谈的误导。

- 节食的本质

:在保证基础营养的前提下,减少总热量摄入(比如从原来的 100% 降到 70%-80%),让身体处于轻微的能量缺口。 - 过度节食

:短期内大幅削减热量(比如降到 50% 以下),或完全拒绝某类营养素(如极端断碳、断油),这才会伤害健康。

两者的区别,就像 “适量喝水” 和 “过量喝水导致水中毒”—— 不能因为 “过量有害”,就否定 “适量” 的必要性。

科学的节食应该是 “循序渐进” 的:

-

从当前食量的 90% 开始(比如原来每餐吃 2 碗饭,先减到 1.8 碗); -

适应 1-2 周后,再降到 80%; -

最终稳定在 70%-80% 的水平(不建议低于 70%,避免影响基础代谢)。

这种 “温和减量” 的方式,既能避免身体应激性反抗(如饥饿感爆发、代谢骤降),又能让肠胃和饮食习惯逐步适应。通常坚持 3-6 个月,体重会稳步下降,且后期会形成新的饮食惯性,不再需要 “靠毅力硬扛”。

药物减重:看似 “轻松”,实则门槛严格

近年来,药物减重成为热门选择,不少人认为 “吃药就能瘦,不用自己控制”。但实际上,药物减重的核心逻辑依然是 “控制摄入量”:有的药物通过抑制食欲减少进食欲望,有的通过延缓消化降低吸收效率 —— 本质上还是在帮身体实现 “摄入<消耗”,只是把 “人为控制” 换成了 “药物干预”。

但药物减重绝非 “谁都能用”:

- 严格的适应症

:目前临床批准的减重药物,仅适用于 “肥胖症”(BMI≥30)或 “超重合并代谢疾病”(如糖尿病、高血压)的人群,普通超重(BMI 24-27.9)者并不推荐。 - 不可忽视的副作用

:可能引发恶心、腹泻、便秘等消化道反应,部分药物还可能影响肝肾功能或心血管系统,长期使用需严格监测。 - 依赖与反弹风险

:停药后若恢复原有饮食习惯,体重极易反弹,甚至比之前更重 —— 因为药物并未改变 “能量失衡” 的根源,只是暂时压制了摄入。

把药物当成 “捷径”,忽视其严格的适用范围,很可能 “为了瘦几斤” 付出健康代价,得不偿失。

方法千万种,核心就一条:总摄入<总消耗,且需平衡协同

市面上的减重方法看似五花八门,本质都是在 “减少摄入” 或 “增加消耗” 上做文章:

- 轻断食、16+8 饮食法

:通过缩短进食窗口,间接减少总摄入; - 代餐、低卡食物

:用低热量食物替代高热量食物,降低摄入总量(注意产品的品质来源); - 运动减重

:能增加消耗,但效果有限(比如跑 1 小时步消耗的热量,可能一杯奶茶就补回来了),必须配合饮食控制才能见效。

无论选择哪种方法,关键要问自己:今天的总热量,是否真的少于消耗? 如果答案是否定的,再 “时髦” 的方法也会失败。

更关键的是,减重是 “组合平衡的艺术”,而非单一教条:

-

有人习惯早起运动,有人适合睡前散步,强迫自己模仿 “网红运动时间” 只会适得其反; -

有人能接受 “三餐吃七分饱”,有人需要 “两餐正餐 + 一次小加餐” 才能避免暴食,硬套 “固定饮食模式” 只会积累压力; -

甚至 “偶尔放纵” 也是平衡的一部分:朋友聚餐时吃顿火锅,周末喝杯奶茶,只要整体热量不超标,反而能减少 “减肥焦虑”,让长期坚持更轻松。

科学减重的关键:温和起步,长期坚持,动态平衡

减重没有 “捷径”,但有 “巧劲”:

- 从微小改变开始

:不必追求 “快速瘦 10 斤”,先从每天少喝 1 杯奶茶、少吃 1 口主食开始,让身体慢慢适应 “轻微能量缺口”。 - 结合适度运动

:运动的核心价值不是 “消耗热量”,而是提升代谢、增强肌肉量(肌肉越多,基础消耗越高),同时改善情绪(避免因节食产生焦虑)。 - 给身体适应期

:前 3-6 个月是 “最煎熬期”,可能会有饥饿感、馋瘾发作,但度过这段时间后,新的饮食习惯会固化,减重会变得 “不费力”。 - 接受 “不完美”

:某天多吃了一点、某周没运动,都不必自责 —— 减重是 “长期趋势”,不是 “单日完美”,允许波动才能走得更远。

记住:肥胖不是一天形成的,减重也不该追求 “速成”。真正的成功,是找到一种能长期坚持的、不痛苦的 “低热量平衡模式”—— 这不是 “节食的煎熬”,而是 “健康的习惯”。

减重的本质从来不是 “吃什么”“怎么运动” 或 “吃什么药”,而是能否让 “摄入<消耗” 这个天平持续倾斜,同时在生活节奏中找到属于自己的平衡。与其追逐各种 “网红方法”(本就该因人而异,如果再遇到是摆拍、美颜滤镜,那不更尴尬了?),不如回归简单逻辑:少吃一点,动一点,灵活一点,耐心一点。时间会给你答案。

👉 图文内容中融入“AI”支持共创,仅供学习借鉴。